お役立ち情報

COLUMN

クラブATO会報誌でおなじみの読み物

「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!

日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、

その時々の時勢を分析していたりと、

中々興味深くお読み頂けることと思います。

絞り込み:

-

革命暦

暦の話である。

暦については、太陰暦と太陽暦、天文学の進歩に伴う各種改暦の話題等があるが、これらについては一応世界的に決着がついていて、1582年にローマ法王グレゴリウス13世が制定したグレゴリオ暦(1年は、平年365日、閏年366日、閏年は4年に1回だが、400年に3回4の倍数年なのに閏年のない年がある)が世界標準となっている。漢字文化圏では、これを西暦と呼んでいる。

キリスト教に異論がある国や人でも、暦法自体は概ねグレゴリオ暦の数え方を踏襲している。

だが、暦法はそうであっても、紀元、年号、一年の中での月、週、曜日の数え方等については、「何もローマ法王の言う通りにしなくたって良いじゃあないか」と考える者がその後も頻出している。

中国の黄帝紀元、我が国の神武紀元などは「キリストよりこちらの方が古い」と自己主張するためだけにあるようなものだ。が、中華民国暦、ソビエト連邦暦などは、ある国の革命によってそれまでの体制が覆され、政治や経済に関する主義主張が新たになったばかりでなく、庶民の生活文化面でも刷新が必要と言うところから、暦を新たにした「革命暦」である。

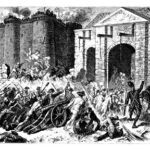

今日はその中から、革命暦の本尊と言えるフランス共和暦を、少し詳しくご紹介しよう。

フランス革命暦は、フランス語でCalendrier révolutionnaire français、その別名である共和暦は、Calendrier républicainという。1792年9月22日フランスではブルボン王制が廃止され、翌年1月21日には前国王ルイ16世が処刑された。その年、1793年の11月に制定されたのが共和暦で、フランス共和制が発足した前年の西暦9月22日を紀元(共和暦元年1月1日)とした。

共和暦制定の目的の一つは、暦法ではグレゴリオ暦を踏襲しながらも、七日一週制も含めたキリスト教の生活文化を排して、できるだけ合理的、近代的なものに置き換えようとするものであった。

その核となる考え方が、十進法の導入。平年は365日だが、1ヶ月は30日、12ヶ月は360日、残りの5日(閏年では6日)はどの月にも属さない休日として「正月」(だが元旦が西暦9月22日なので秋たけなわの陽気の良い時期)直前に配置された。週と曜日は廃止され、かわって10日間の「旬」が生活の単位となった。

フランス共和暦でもっとも秀逸なのは、12の月の名前であろう。[秋] Vendémiaire ヴァンデミエール(葡萄の月) 、Brumaire ブリュメール(霧の月)、Frimaire フリメール(霜の月)、[冬] Nivôse ニヴォーズ(雪の月)、Pluviôse プリュヴィオーズ(雨の月)、Ventôse ヴァントーズ(風の月)、[春] Germinal ジェルミナル(芽の月)、Floréal フロレアル(花の月)、Prairial プレリアル(草の月)、[夏] Messidor メスィドール(収穫の月)、Thermidor テルミドール(熱の月)、Fructidor フリュクティドール(果実の月)とすべて韻を踏んだ、農業にちなんだ洒落た名前がついている。

さらに念の入ったことに、一日一日にも、たとえば葡萄月28日はトマトの日とか、霧月5日はガチョウの日とか、花、野菜、果物、鳥、家畜、農機具等の名前がついている。

この暦は、1806年皇帝ナポレオンによって廃止されてしまう。その原因となったのも行き過ぎた十進法の導入だったとか。共和暦では時間も1日は10時間、1時間は100分、1分は100秒というおよそ庶民の生活と異なる時を導入しようとして失敗した由。革命も、暦も、やり過ぎは良くない。

この稿の出典は主に

Wikipedia:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E9%9D%A9%E5%91%BD%E6%9A%A62016年1月1日

-

ラジオドラマ

筆者は、学生時代、放送研究会に所属して、ラジオドラマの脚本を書いたり、演出をしたりしていた。もう三十年近く前の話だが、それでも当時の社会は、すでにテレビ全盛の時代になっており、ラジオドラマなどと言うものは、民放では特別編成の時だけ、NHKがかろうじて、週に二本放送している程度だった。

その時代に、私達学生が、映像を用いたテレビドラマではなく、音声だけのラジオドラマに固執していた理由は、本当のところを言えば、単にカネがなかっただけのことなのかもしれないが、自分達では、一応もっともらしい理屈をつけていた。その理屈とは、「私達の創造する芸術は、イマージュの完全な伝達を求めるものではなく、個々の聴き手を音声で刺激して、聴き手各自が想像力でイマージュを創りあげるのを助けようとするものだ」というものだった。

たとえば、サウンド・エフェクト(効果音)が、怪しげな足音を流す。足音は向こうから此方へやってくる。ドラマの筋から推理すると、どうも主人公を逮捕しに来る警察官らしい。さて、その警察官が私服なのか、制服なのか、公安なのか刑事なのか、どんな顔をしている何歳くらいの、そもそも男なのか、女なのか、それらはみなドラマの作者の側が「与える」のではなく、聴き手に「想像してもらう」訳である。もしテレビや映画などの映像芸術であれば、近づいてくる足音の主をカメラが捉えた瞬間に、足音の主の像は「与えられて」しまうのだが、ラジオドラマは、聴き手に考えてもらい、想像してもらうのである。だから音声によるドラマは、映像によるドラマより聴き手に知的営為を求める。それゆえ知的な聴き手にとって面白いかもしれないが、疲れる。大衆が映画からさらにテレビへと流れていったのは、まさにその疲れるのが嫌で、受け身で「与えられる」ことを求めたからかもしれない。

ともあれ、学生の屁理屈にしては、我ながら、なんとも奥ゆかしい理屈ではあったと思うのだが、私達は、「だから音声によるドラマの試みにこだわりたい」と大まじめに言い合っては、つたないラジオドラマの制作に励んでいた。

さて、この理屈は、「他者とのイマージュの共有を求める」というあつかましい姿勢から、一歩下がって、おのれが創造したイマージュの情報量をわざと落として、他者の想像力を刺激しようとすると言う点で、詩や、俳句の世界にも大きな示唆を与えるのではないかと思う。

芸術家が自己の内部にかたちづくった世界そのものを、他者に「伝えること」=移し植えることを一度断念して、いくつかのイマージュの要素だけを他者に伝達し、それを受け止めた聴き手は、伝えられた要素を手がかりに、自分のイマージュの世界を「再構成する」。ラジオドラマの聴取者は、ひとりひとり別のドラマを自らの内に再構成しているのであって、「同じドラマ」を聴いているのではない。

そうした、間接的なコミュニケーションの有り様は、詩歌の世界では俳句が、映像の世界ではモノクロームの静止画像が担っているのだと思う。

五七五僅か十七文字の句が切り取る、世界の一部。モノクロームの静止画像が切り取る「対象に寄った」クローズアップも世界の一部分である。それは示されたものの底辺に広がる大きな世界を、単に象徴するのではなく、顕れ示されたものの底に、様々な受け手のイマージュをルーツとして持っているのではないだろうか。ラジオドラマの奥は深い。

2015年12月1日

-

猫まんま

本誌に、二回にわたって犬族の会議について書いたところ、発行元の税理士法人内に猫の愛好家がおられて、「あれだけ犬を取り上げたのだから猫も書いてほしい」という要望が、編集担当者を通じて寄せられた。

正直に言うとこの稿の筆者は、猫と暮らした経験がない。犬と猫とどちらが好きかという問題ではなく、生まれたときから身近に犬がいたのであって、猫とはほとんど個人的な友好関係を結ぶに至らなかっただけである。かろうじて、小学校時代の学友次郎君が飼っていたトラという名の猫と、母方の伯母の家にいたやはりトラ猫(筆者より年長のおばあさん猫だったように思う)だけが、筆者のことを個人として認識してくれて、先方の機嫌の良いときはフニャアと挨拶にすり寄ってきてくれた。が、猫は元々犬より気まぐれだから、次郎君の家や、伯母の家に遊びに行っても、猫が遠くの方であくびをしていて全く筆者に関心を示さない日もあった。

筆者の猫とのつきあいはまあそんなものなので、どうも猫について何かを書けるだけの材料がない。と、思ったら、ひとつだけ「猫まんま」については書けそうだということが分かったので、それで文責を塞ぐこととする。

「猫まんま」とは、文字通り猫が食するご飯のことである。キャットフードなどという商品が市場に出回るようになったのは、第二次世界大戦後のことであるから、それまでの日本では、家庭に飼われている猫は、概ね人間のご飯のお下がりを食べて暮らしてきた。敢えて残飯とは言わない。猫好きの人はそれなりに心を込めて人間のご飯を調進していたはずである。それが「猫まんま」である。「猫まんま」には定義がある訳ではなく、猫用に人間の食べものをアレンジしたもの、というに過ぎない。が、猫の立場になれば、おかず、ご飯、汁が別々に出てきたとて、箸を持って食べる訳ではないから不便である。よって、「猫まんま」とは概ね人間の食事をall in oneにしたものであると言える。

さて、関西と関東では、「猫まんま」のイメージがちがう。関西の「猫まんま」は、汁掛け飯(先般「味噌汁」の項で筆者が「ポチ飯」と称したものに近い)、関東は混ぜご飯(とくに鰹節を混ぜたご飯)のことを「猫まんま」と呼ぶらしい。なぜ関西がwetで関東がdryなのかはよく分からないが、日本史の流れから想像するに、まず汁掛け飯が生まれ、後に混ぜご飯となっていったと考える方が自然ではないかと思う。

この稿の筆者は、wet、dryいずれの「猫まんま」も大好きである。とくに独身時代は、よく風邪を引くと自分で「猫粥」という、卵と鰹節とが入った粥に醤油で味付けしたものをつくって食べていた。また、混ぜご飯の方も、シラスと鰹節入り猫まんま、猫まんま炒飯、青海苔とおかかの猫まんま、鰹節生卵かけご飯等々すぐに豊富なバラエティーを思いつき、つくることができる。

ただ、猫の健康を考える立場からは、注意を要することがある。猫は、人間はもちろん犬に比べても炭水化物の消化能力が低い。また人間と比較すると腎臓の能力が低いので、人並みの塩分を摂取すると過剰な負担がかかるのだそうだ。だから、人間の食する米飯を(汁掛けにしろ、混ぜご飯にしろ)人間の味付けで猫に与えることは、猫の健康には良くない。人猫共貧しかった昔はともかく、猫も食べたいだけ食べられるようになった現代においては、猫向きの、薄い味付けの、炭水化物の少ないキャットフードの方が、猫には良い。「猫まんま」は人間が食べれば良いのだ。

タマネギ中毒に注意!タマネギ、ニンニク、ニラなどは「猫まんま」に入れてはいけない。

タマネギ中毒(From Wikipedia) タマネギなどの摂食を原因とする犬、猫や、ウシなどの食中毒のことである。サルなどは、タマネギ中毒にはならない。タマネギ、ニンニク、ニラなどのネギ属に含まれるアリルプロピルジスルファイドなどがヘモグロビンを酸化させることにより、溶血性貧血を起こすことによるもの。タマネギ中毒起因の溶解性貧血が発生すると、赤血球内のカリウムが血液中に流出し高カリウム血症に伴う死亡の危険が高まる。2015年11月1日

-

自己目的化

麻雀という遊びが廃れて、もはや四半世紀近くになるだろうか。我が国がバブルの頂点に向けて、まっしぐらに高度成長の道を突っ走っていた時分には、世の中の会社員は、この暇つぶしゲームに滅相もないお金を賭けて楽しんでいた。最近では、四人面子がそろわないとできないような遊び事は流行らない。現代の若者は、専らゲーム機に向かって一人で格闘しているし、賭け事の好きなオジサンやオバサンだって、近頃はパチンコという一人遊びにこそ熱中するが、丁半賭博、チンチロリン、ブリッジ、花札、麻雀と何人かの仲間でやるようなアナログゲームはみんな廃れつつある。

さて、麻雀好きの読者ならよくおわかりと思うが、麻雀の下手な人の代表選手は「手作りにこだわる」人である。麻雀を知らない方のために少し解説すると、麻雀というゲームには、色々な「役」という配牌の組み合わせがあって、それらの役のどれかを完成して早く上がった人が一局の勝利者となる。ついでに言えば、誰かが勝利者となるためには「振込み」といって、自分が捨てた牌が勝利者の「役」を最終的に完成させる敗者がいる。つまり四人の内一人が勝利者となると大概は一人が敗者となる仕組みである。敗者は勝者に「役」相応の点棒を差し出すことになっている。それを、八局とか十六局とか繰り返して、総合点を競うゲームである。「役」には、有名な大三元(白牌が三個、発牌が三個、中牌が三個そろったもの)とか、緑一色といって手許の十四牌が全部緑色で他の色が混じっていないもの、字一色(東南西北白発中の各牌が二個宛そろったもの)などがある。が、此処に書いた「役」は皆とても珍しいもので、上がれる確率はそれほど高くない。相当麻雀好きな人でも、(インチキしなければ)一生に何回か上がれる程度である。

では、「手作りにこだわる」人とはどんな人か。開始時に配られた牌を眺めて、こうした希少な「役」ができそうに思えると、高得点かつ上がるのが困難な「大役」を作り込むことにひたすら専念し、もっと早く上がれそうな安直な「役」を顧みない。周囲の競争者がどんな「役」で上がろうとしているかなども全く見えなくなる。その結果、高価な「大役」がもう少しで完成するというときになって、自分が捨てた牌が他人の当たり牌(「役」を完成させる牌)となって「振込み」、敗者となってしまうのである。

「手作りにこだわる」人は麻雀に負けても実は何とも思わない。ゲームに勝つことより、生涯一度の「大役」をつくったという快感を追求するのである。実はこの稿の筆者もその一人で、失う金より、得られたかもしれない夢の方がはるかに魅力に思える。だが考えてもみよう。人類は、生殖という行為を自己目的化して「恋愛」文化を生み出し、生命維持のためにエサを口に入れる行為を自己目的化し「グルメ」探求文化を生み出したのだ。

麻雀の下手な者とは、思い適わぬ女性を求め続けて子孫を残せない男とか、究極の美味を求めてフグに当たる男のような者ではないか。人類が他の動物と違うところを持つとすれば、それは自己目的化による文化の形成である。「手作りにこだわる」ような人こそ、人類の名誉をもっともよく担っているとは言えないだろうか。

2015年10月1日

-

愚者の自由 賢者の自由

小学校高学年の子供がいて、親に問う。「なぜ勉強しなければいけないの」

この年頃になると、いろいろ遊びの誘惑も多い。戸外で思い切り球を蹴りたい。自転車に乗って遠くの街まで出かけてみたい。パスモを使って買い食いをしてみたい等。

一方、都会であれば、中学受験をするかどうかはともかく、学校の他に塾に行く子は多いし、高学年になれば学校の宿題だって馬鹿にならない量が出る。子供にしてみれば、楽しい盛りを、なぜに勉強しなければならないのか。それも、他の子供となぜ競争して勝たなければならないのか、大いに疑問であろう。この時期に勉強した子としなかった子は、大人になってどう違うのか。勉強すると大人になってどういう良いことがあるのか。

少し昔、貧しい日本が戦後復興を遂げて高度成長に向かう頃までは、その答えは単純明快、かつ実利的なものであった。世の中は学歴社会であって、良い学校に行って、良い企業や官庁に入った者が、世の中の支配者になる。給料も高いし、生活も安定している。だめな学校に行って、だめな就職をした者は一生うだつが上がらない。貧しい暮らしをして、生活も不安定だ。同じ企業の中でも、大卒と高卒、偏差値の高い有名大学と、低い駅弁大学の卒業生では露骨な待遇差別がある。「だから勉強して少しでも良い学校に入らないと、将来良い暮らしが出来ない」という大人の理屈には何の疑問もなかった。

今日、高度成長後の成熟期に入った日本では、単純にそうばかりは言えない事情もある。

まず、幸か不幸か世界水準で見れば、日本は貧しくなくなった。ホームレスになっても、賞味期限切れのコンビニ弁当を食べて生きていける国など、世界を見渡してもそうはない。学歴差別は依然あるが、良い学校を出て、良い企業に就職したはずの社会人が、30歳になる前に1/4程も離職してしまう。理由は色々だが、要約すれば「何かが違う」と感じたからだそうだ。良い暮らしより「自分のやりたいこと」が大切な時代になってきた。それでも、この稿の筆者は、以下のようなことは言えるのではないかと思う。

世の人々は、皆「自由になりたい」とは思う。が、その自由には愚者の自由と、賢者の自由がある。愚者の自由とは、自儘、自堕落に時間を過ごし、働かずにぜいたくな暮らしをする自由である。親が金持ちとか、宝くじに当たるとか例外はあるが、大半の愚者は自由を追求しても、働かずにぜいたくな暮らしを得ることはできない。世の中そう甘くはないからだ。一方賢者の自由とは、志を持って、世の中でそれを成し遂げる自由である。社会をこうしていきたい、こんなものを創造したい、世界の舞台でこんなことをしてみたい等が志である。夢と言っても良い。夢を実現しようとすると、時には孤立して誰からも認められない時や、自分だけの能力ではどうしても成し遂げられず、他者を動かさなければならない時が必ず来る。その時に自らの支えとなるものこそ、知性、学問であると思うのだ。だから、志ある者は、知性や学問を身につけ、気品ある賢者とならなければならない。小さい頃の勉強は、未来における愚者の自由と賢者の自由を分かつ。「自分のやりたいこと」即ち志を遂げて、そのことで得られる地位・名誉や良い暮らしは、結果に過ぎない。

2015年9月1日

-

味噌汁

朝、目が覚めると、もう嫁さんは台所に立っていて、まな板に包丁をあてるトントンという心地よい音がしている。きっとなにか味噌汁の実にする野菜でも刻んでいるのだろう。鍋にはまだ味噌を溶いていない汁がかかっていて鰹だしのよい香りがしている。やがて、ふっくらとした熱々の白いご飯が炊けてきて、新鮮な生卵と鰺の干物、白菜の浅漬けかなんかが、朝の御膳にそろうと、「あなたご飯よ」という声がする。その間に私は顔を洗い、歯を磨いて食卓につく。と、間髪を入れずに、具沢山の熱い味噌汁がよそわれて、小盆に載せて給仕され・・・これは、昭和の男である筆者の妄想である。

実際の所は、この稿の筆者の家庭では朝は紅茶とトーストしか出てこないし、夜の味噌汁は、甘ったるい麦味噌に豆腐とワカメが定番で、野菜が具に入ることは稀である。この味噌汁に馴らされた我が家の子供達にとっては、きっとこれがオフクロの味となるのだろうと思うと、何かほろ苦い気もする。それとも、我が家の子等も、将来は遠い土地の女性を娶って、毎晩なれない味の味噌汁を供されるようになるのだろうか。

筆者は別段西国の麦味噌や岡崎八丁味噌が嫌いという訳ではない。が、他所の土地の特産の味噌を日々食卓で定番に食するのは辛いものがある。といって筆者は東京山の手の生まれで、自分の土地の味噌というものがある訳ではなく、まあ、信州でも東北でも、赤過ぎず白過ぎず、中間的な色をした米の味噌なら、大概は不服を言わないのではあるが・・

さて、味噌汁(東京の丁寧言葉では「おみおつけ」ともいう)の三要素は、ダシと具と味噌である。

今月は、この小さな日本列島で、それらが如何に多様であるかという話を書きたい。

まず、ダシ(出汁)について言うと、削り節(主に鰹節だが、土地によって鯖節や鮭節などもある)、いりこ、煮干しなどの動物系と、昆布、椎茸など植物系がある。昭和の御代も半ばまでは、庶民の家庭ではカタクチイワシの煮干しの人気が高く、冷や飯に残った味噌汁を掛けて出がらしの煮干しを載せたものは、「ポチ飯」と称して、アルマイトのお椀に入れて、その家の番犬に供されたものである。その時代削り節の作成は子供達の仕事で、木の箱に鉋の逆さまになった奴がついているのに鰹節を上下させて削って箱に溜め、あとで箱の横っちょの抽出から取り出したりしたものである。

後に、花鰹と言って工場で削った鰹を袋に入れて売るようになってから、鰹節は煮干しを凌ぐようになった気がする。その後出汁の素が顆粒化したのはご高承のとおり。

具については、講釈を垂れると紙数が尽きるので、列挙する。野菜では、葱、玉葱、茗荷、ほうれん草、小松菜、大根、にんじん、牛蒡、蓮根、ジャガイモ、里芋、薩摩芋、南瓜、隠元、もやし、蕪、芹、三つ葉、貝割れ、土地によってはアスパラガスや唐黍。海藻で、ワカメ、海苔、ひじき。加工食品では、豆腐、油揚、厚揚、湯葉、蒟蒻、納豆、焼麩、素麺。キノコ類では椎茸、榎茸、エリンギ、シメジ、なめこ等。動物蛋白では、豚肉、鮭、鰤、鰯のつみれ、浅蜊、蜆、魚のアラ、カマ、鶏卵。

最後に、味噌各種。土地の名前で言うとこれも紙数が尽きるので、材料で言うと、米味噌、麦味噌、豆味噌が主なところ。麦味噌は主に九州、豆味噌は三河、尾張の中部地方で造られる。この項の筆者は、昔名古屋に勤務していて寮暮らし。寮母さんに、独身寮は他国者の集まりなので、お願いだから朝食に赤ダシだけは出さないでくれと泣訴したことがある。

2015年8月1日

-

イヌ(続)

先月号掲載、犬族の会議の続きである。

「議長、ここに社団法人秋田犬保存協会という人間の団体が定めた秋田犬の標準があります」

「オスは体高約65~70cm、体重40~60㎏、メスは体高約60~65cm、体重30~50㎏。ちなみにJKC(ジャパンケンネルクラブ)理想体高はオスで約64~70cm、メスで約58~64cmとなっています」

「審査会での減点項目というのもあります。秋田犬として好ましからざる毛色。体色に副わぬ虹彩著しく淡きものなんてのがそうです。失格項目もあります。先天的に耳立たざるもの。先天的に尾巻かざるものなどです」「誰が勝手にこんなことを決めたんだ」

「つまり人間は、純粋な秋田犬を自分たちで勝手につくろうとしている」「そうなの。だから違う種類の犬が通婚して出来た子を雑種なんて呼ぶのよ」「自分たちは違う民族同士で子供を作ってハーフは美しいなんて言うのに」「そうよ、彼らが言う雑種の犬にも美しい子はたくさんいるわ」

「諸君、まず我々は雑種という言葉を拒否しようではないか」「じゃあなんて言うんだ」「決まっているじゃあないか。多様性というんだ」「そうか、多様性か。Diversityだね」

「待て、待て、我が輩は必ずしも純粋主義が悪いこととは思わない。純粋のドーベルマンとか、純粋の柴犬というものは誇りを持って良いことだと思うぞ」

「それは、あんたが純粋の誇りとかを持つのは勝手さ。だが、その純粋の基準って何だ、みんな人間がつくったものじゃあないか」「そうだそうだ」

「人間が水鳥狩りをしたいから、コッカースパニエルをつくった、耳が池に浮かぶようにしてね」

「人間が狩りで穴熊の細い穴に入れないからダックスフントをつくった」「そのために俺たちダックス種はいつも腰を悪くする不安を抱えていなければならない」「近親婚の弊害かもしれない」

「つまり純粋犬種というものは自然に生まれたものではなくて、奴ら人間の都合でつくられたものなんだ」「うーむ、そう考えてくるとだんだん腹が立ってくる。奴らの都合に合わないイヌはみんな雑種にされてしまうってことなんだな」「その通り!」

「みなさん、私たち犬族は、自分の都合で生まれてきた多様な犬達の権利を認めようではありませんか」「人間の都合で生まれた純粋種も、多様な純粋種間の婚姻で生まれた子も、みんなイヌとして平等です」「そうだ!」

「では、決議案を」

「我々犬族は、人間がつくる純粋種の犬の基準を拒否し、あらゆる犬は平等であることをここに宣言する。今後犬の種類によらず通婚することを認め、出来た子供はすべて多様性の子と呼ぶことにする。純粋種とか雑種とかいう差別は今後一切認めない!」「そーだっ」

「私たちは、人間によるイヌの品種改良という言葉を今後認めない。犬の品種は、犬の自然な通婚によってのみ発展する」「そしてすべての犬は崇高な狼の子孫であり、人間の家畜ではないことを宣言する」「人間と犬との関係は今後一切対等でなければならない」

「自由、平等、博愛万歳!多様性万歳!」と、いうことになりましたとさ。

2015年7月1日

-

イヌ

以下は犬族の会話である。

「諸君、動物界にあって我々犬族くらい、人類と親しくしてきた者はいない。しかし人類の使う言語を分析してみると、犬の出てくる言葉は、殆ど皆侮蔑と差別に満ちているように思える」「そーだ、そーだ」「議長、どこが侮蔑と差別なのか例を挙げていただきたい」「まず、会社のイヌとか権力のイヌという言葉がそうだ。イヌは上位に盲従するという偏見がある」「犬も歩けば棒に当たるって言葉もそうだ。イヌでも、というところが差別だ」「そーだ」「犬死に、なんて言葉もあるぞ。犬が死ぬのはまったく無意味だと人間は思っている」「夫婦けんかは犬も食わない」「あたりまえだ、そんなものが食べられるか」「犬に論語、猫に小判、豚に真珠、馬の耳に念仏、みんな人間の動物に対する差別であるぞ」「犬の川端歩きという言葉を知っているか」「いや、聞いたことがない」「どんなに歩きまわっても収穫がないこと、あるいは金を持たずに店をひやかすことと人間の辞書に書いてある」「差別だ、偏見だ」「そーだ!」「人間の辞書には、犬の糞とは汚いもの、軽蔑すべきものの意味だとはっきり書いてある」「なんだ、人間の糞はきれいで尊敬すべきだというのか」

「そういう訳で、人間は動物界で永年友好関係にある犬族を、心の中では、実は軽んじていることが判明した」「この際我ら犬族としては、人類との関係を見直すべきではないか」「そーだとも。彼らが軽んじる犬にもプライドがあることを示さなければならない」

「では、具体的にはどのような行動をとったらよいか、これから話し合うことにしたい」

「議長ちょっと待ってください」「なんだ」「人類とひと口で言うけれど、犬にとっても良い人間と悪い人間がいると思うのよ」「うん、うちの婆さんなんか私のことを人間の孫以上に可愛がってくれるし、私のことをちっとも軽蔑なんてしてないと思う」「でも、君はこのあいだ寒いときに人間の着物みたいなコートを着せられて散歩していたじゃないか」「それを人間の善意の押しつけと思わないのか」「あら、あのコートちょっとお洒落だったし暖かくてよかったのよ」「犬としての自覚とプライドはどこにあるんだ」「そーだ。犬はまず人間の着物を拒否すべし」「古い話だが、ディズニーとかいう米人がつくったワンワン物語では、首輪こそ由緒正しい犬の証で、首輪のないのは野良犬だと差別されている」「そーだ。首輪も拒否すべし」「起て!飢えたる犬よ、革命の日は近い!」「あら、私飢えてなんかいないわよ、ドッグフードでヘルシーに暮らしているし」「俺は、人間との友好関係を続けながら、人間側に辛抱強く、犬族の言い分を理解させていくのがよいと思う。いますぐ人類と対立状態に入るのは犬族にとっても不利だ」「そういうのを日和見主義と言うんだ」「待て、日和を見るのが何故悪いんだ」「悪いさ」「どうして」「ウー」「ワン」「キャン」「ガブ」

「諸君、内輪もめで暴力はいけませんぞ」「ガルル」「静まれ」「グルル、ウー」

「議長、当面の行動方針として、人間のつくった純粋犬種の標準を認めないというのはどうでしょうか」「それって何」「秋田犬の背の高さは何センチ以上とか言う基準です」「そんなの知らなかった」・・とかとか犬族の会話はまだ続くようだ。

2015年6月1日

-

景気・続

昨年11月号に書いた景気の話の続きである。

世論調査の項目に「あなたが重要と思う政策課題」というのがある。最近調査をすると、だいたい「景気」は「増税・減税」「年金」「福祉」より上位に来る。税金、年金、福祉サービスなどは憲法、外交や国防と違って自分の財布に直接響く。もっとも身近な問題である。だが、それより「景気」の方が大切な課題であるらしい。それはなぜか。

景気が悪くなると、国民の雇用そのものが脅かされるからである。勤務先が倒産して、失業する。倒産しなくても、企業のrestructure(日本では「リストラ」とか言っているが、訳せば再編成とか再構成という意味である)が行われて自分が解雇される。もちろん社会で生業を営む全員が職を失うわけではないが、何割かの確率で職を失うということになれば、国民の不安は、増税や年金減の比ではない。要するに景気が悪化すると「食えなくなる」ことの恐怖が目の前にやってくるのだ。

そこで、国民世論に押されて、政府は景気対策を行う。政府が国債を発行し、なんらかの公共事業を行い「金が回るように仕向ける」。すると、実際に雇用はなんとか確保され、失業者はとりあえず減少する。だが、前回書いたように、雇用は確保されても、最近では景気対策に費やしたほどには税収が返ってはこないので、結局政府の借金(国債残高)は増え続ける。

昔から、景気は循環するものだと言われてきた。景気のよいときは税収も増えるので、景気の悪いときにちょっと「景気づけ」に公共事業をやっても、その分は後の税収増で取り返せるはずだったのだ。だが、それは高度経済成長、右肩上がりの時代のお話。

今日では、景気循環という要因を差し引いて、客観的に経済の先行きを見ても、明るい材料はない。その理由の一つは人口の減少。もう一つは社会の成熟。

人口減少について言えば、食品、飲料、衣料などの産業では「食べる口」「着る身体」が減るのだから、売上数量は落ちる。しかも最近では市場競争が自由化されて、単価も安くなりつつある。社会の成熟について言えば、自動車、家電、建築などの産業では、製品の品質が向上して、ライフサイクルが伸びる傾向にある。もちろん、一部の情報家電のように、新しいアプリケーションが次々生まれて、製品が壊れないうちに「陳腐化」するような例外もあるが、概ね捨てるにはもったいないような製品が増えている。

少ない人口で、高品質の製品を長期間使って生きる、それは素晴らしいライフスタイルである。地球環境にもやさしい。他国を侵略するような攻撃性もない。だが、それでは「金が回らない」「職場が減ってしまう」という問題をどうするのか、だけが残る。

理想論を言えば、全国民が労働時間を短縮し、職場とポストの数を確保しながら、低収入に甘んじて生きるという解もあるかもしれない。だが、そのためには、おそらく市場競争による優者の選択という資本主義の根本原理に、メスを入れなければならない。資本主義のパラダイムを超えるためには、産業革命並みの技術の革新が必要なのだが。

2015年5月1日

-

虹を追いかけて

この稿の筆者が、あるビール会社の宣伝マンをしていた頃、ライトビールの新製品のCMに、朗々たるトランペットの吹奏を用いた。制作スタッフによれば、そのメロディはショパンの幻想即興曲から採ったもので、ポピュラーソングとなり「虹を追いかけて」とかいう題名がついているとか。

それから四半世紀が過ぎ、最近ショパンの幻想即興曲を耳にしたことが契機で、ふとそのことを思い出し、「あれはどんな楽曲であったか」と、おぼろげな記憶をたどってみることにした。

最近の世の中は、大変便利にできていて、インターネットの「教えてgoo」に質問を投げたところ、しばらくして回答の投稿があった。曲名は Im always chasing rainbows。その回答から、You Tubeにたどり着き、サミー・デービスJr、ジュディー・ガーランド、ペリー・コモ、ジェーン・オリヴァー、フランク・シナトラなど多数のアメリカの歌手がこれを歌っているのを知ることができた。

さらに、CMに使用したときはトランペットの吹奏だったので知ることができなかった歌詞が、とてもすてきなものであることを知った。ジェーン・オリヴァーのYou Tube動画には、英語の歌詞も掲載されているので、それを見ながら、この曲を聴いて思わず涙してしまった。

歌詞は、ひと言で言えば、アメリカンドリームに敗れた者の言葉である。「私はいつも漂う雲の彼方の虹を追いかけてきた。私の企てはいつでも空の夢と消え、他者は栄光をつかんだが、私の手元には何も残らなかった。でも信じてほしい、私がいつも幸せの青い小鳥にいつか出会うことを求めて、虹を追いかけていることを」というような詞で、失敗と挫折を繰り返しながらも、毅然と夢を追い続ける姿が、大戦間時代のアメリカ人の底知れない楽観主義を、よく表現している。

この楽曲は、1918年のミュージカルコメディOh, Look!のために書かれたものだそうだが、残念ながらそのミュージカルまでは、調べきれなかった。後にジュディー・ガーランド(同じく虹をテーマにしたSomeday over the rainbow-オズの魔法使い、1939年MGM-で有名になった)が、ミュージカルZiegfeld Girl(1941年、邦名「美人劇場」)の中で歌っている。

我は唯虹を追うなり 漂える雲の彼方に 企てはみな夢のごと 大空の中に果て行く

輝ける陽を浴むは誰ぞ 我が逢ふは降る雨の日ぞ

栄冠を戴くは誰ぞ 我が得るにたつきとてなし

信じてよ 我は唯虹を追うなり 幸せの青き小鳥と めぐり逢ふその日を待ちつ

我は唯虹を追うなり 幸せの青き小鳥と いたずらに逢ふ日を待ちつ

(筆者拙訳)2015年4月1日

-

苛む人

道を歩いていても、あるいは同僚や親族でもよいのだが、「あ、この人は苛む人だな」とわかるような人がいる。苛む人は、眉をしかめてせかせかと歩く。身体から不快な気配が立ち昇っている。

漢字の「苛」の字源は「摩擦を起し、ひりひりするからい草」だそうだ。

訓読みでは、苛む、苛つく、苛めるなどということになる。

さいなむ、というのは、責め苛むとも言い、相手のちょっとした瑕疵を言挙げして、言葉や場合によっては暴力も用いて相手を執拗に攻撃することである。攻撃は烈しいばかりではなく、ねちねちと時間も長いことが特徴である。多くの場合、攻撃する相手は自分よりも弱いことが多い(後述するように、苛む人にとって相手は誰でもよいのだが、強い者だと反撃されるので、自分より弱い者を選択する)。時には、苛む人の機嫌が一度直って、忘れた頃に、また以前の理由で相手を責め苛む場合もある。妻が夫の昔の浮気を思い出して苛む場合などがこれに当たる。

苛む人は、いらいらしている。その理由は、身体の不調、自らの境遇への不満、人間関係のこじれ、家庭の不和等様々であろうけれど、不満があり、いらいらしている。その不満を解消するために、他者を苛むのである。だから、苛むとは、平たい言葉で言えば「八つ当たり」の場合が殆どである。八つ当たりの場合、自分の苛立ちをぶつける相手は手近の誰でもよい。不幸なことに、自分が苛々して他者に八つ当たりをすると、人間関係はますますこじれ、家庭はもっと不和になり、境遇は悪化し、身体は不調になる。つまり事態は悪化するのである。これを称して負のスパイラルという。

苛む人は自らの八つ当たりによってドツボに陥っていく。苛立ちは、せわしない。熟語で「苛波」とは、せかせかとした小刻みな波のことだそうだ。

苛む人は、苛める人である。いじめるは、虐めるとも書く。イジメは、弱い立場の者を虐待することである。「苛虐」とは、人を手ひどく扱う様。「苛酷」とは「ひどすぎる」だけではなく容赦なく無慈悲でむごい様をいう。「苛辣」とは、いらいらして、辛辣な様。「苛烈」とは、厳しく烈しい様。だから、苛がつく言葉は、他者に厳しく当たる様を言うのである。

イジメの本質は、他者を責めることによって自己の苛立ちを解消することにある。だから、虐められる者に本質的な理由があるわけではない。世間ではよく「いじめられっ子にもそれなりの理由がある」という人がいるが、この稿の筆者は同意できない。それはせいぜい、八つ当たりされやすい弱い立場の人、という程度のことをいうに過ぎない。

他者に厳しく、上から弱い立場の者を虐げる代表選手は権力者である。故に、「苛斂誅求」とは弱い人民から厳しく税を取り立てることなどをいう。「苛税」、「苛政」などという言葉もある。「苛察」とは細かい点に立ち入って厳しく詮索することだそうだから、これも権力由来の熟語であろう。

「苛」はからくて、ひりひりする、尖った所のある草だそうだ。棘があり、角がある。「苛高数珠」というのは芝居に出てくる荒法師などが持っている、算盤玉のように平たくごつごつした数珠玉を太い紐でくくったものだ。苛性ソーダ(水酸化ナトリウム=NaOH)や苛性カリ(水酸化カリウム=KOH)に用いる「苛性」というのは、動植物の組織などに強い腐食性があることだから、これらの物質は自然界の「いじめっ子」と言えるのかもしれない。

2015年3月1日

-

発見

"America was discovered by Columbus."という有名な英語の例文がある。英語の受動態の例として、中学生の頃習った方も多いに違いない。 だが、アメリカ大陸がコロンブスによって「発見された」というのは、果たして「世界の常識」だろうか。コロンブス以前にアメリカ大陸に住んでいた人間にとっては、アメリカ大陸を「発見」したのは、生まれたそのときであっただろう。原住民ではなくとも、コロンブス以前にアメリカ大陸を見たことのある漁民、漂流民、海賊等はヨーロッパ側にも、アジア側にも多数存在したと思われる。

では、何故コロンブスのアメリカ発見だけが、世界史上の大発見であるのか。それは、コロンブスの船団が「国家」の事業としてスペイン国王のスポンサードの下で航海し、アメリカに至ったからなのである。実際に、彼がアメリカ大陸に至ったのは、日本では室町時代の終わり頃のことである。この頃のヨーロッパ人の「国家」の認識は、近代国民国家というのとは若干異なるが、ともあれ、人間の住む「未開の」大地が、ヨーロッパ国家のプロジェクトによって「発見された」のである。以後、「未開の」大地には欧州諸国家の移民が押しかけ、先住民を理由なく殺戮し、奪った土地に旗を立ててコロニーを建設した。

「国家が」「他の国のものではない土地を」「発見して」「旗を立てた」ら、その領土は旗を立てた国家のものとなる。現在に至るまで、この国際法の「発見」原則は、(明確には)変わっていない。英領のフォークランド諸島(アルゼンチンとの間に領有権の争いがあった)、日本の小笠原諸島などは、皆この原則を領有権の根拠としている。

一方で、かつて合法とされたアメリカのハワイ併合、日本の琉球処分など、武力にモノを言わせ、恫喝とも言える手段で、国家の領土を「他の独立国に」拡張することは、今日の国際法規では認められていない。また、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、中国、ロシアなどの一部に住む先住民達は、2007年の国連宣言でその権利がかろうじて認められた。が、それらの先住民が元から住んでいた広大な領土は、(ハワイや沖縄も含め)既成事実として他者のモノとなってしまっている。実際問題として、アメリカに住んでいる欧州系の白人、北海道のヤマト系日本人、オセアニアの英国系白人などに、今更「先祖の国に戻れ」とは言えないという事情があるからである。その「今更」を狙って、戦争で占領したパレスチナに植民を続けるイスラエルのような国もある。さて、我が国は中国との間で尖閣諸島、韓国との間で竹島、ロシアとの間で南千島四島の領有権を巡って主張が対立している。これらを巡る日本の主張の根拠は、「発見して旗を立てる」ルールにある。要約すれば「先に旗を立てた国家は日本だ」というのが日本の主張である。一方で、近代というものが始まってからその恩恵をほとんど受けず、他から侵され続けてきた中国や韓国の人達は、第二次世界大戦後の国際秩序が、国際法の「発見」原則を変えたと理解しているところがある。はたして、国際法の原則はどこまで変わったのか。それを試すには、国際司法裁判所でこれら領土問題の決着を図るしかない。

2015年2月1日