お役立ち情報

COLUMN

クラブATO会報誌でおなじみの読み物

「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!

日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、

その時々の時勢を分析していたりと、

中々興味深くお読み頂けることと思います。

絞り込み:

-

歴史認識

この欄で敢えて「従軍慰安婦の真相」とか「南京大虐殺で犠牲者は何万人か何十万人か」を書こうというわけではない。が、この頃中国や韓国の人々は、我が国の要路者の歴史認識がまちがっていると言っている。一方我が国では、隣の国が頻りと日本にケチをつけて、あわよくば我が国固有の領土を侵したり、経済的利益を要求したりすることの理由にしているくらいにしか感じていない。だが、隣国の人々と誤解なくつきあっていくためには、先方が歴史の何を問題にしていて、(一部の)日本人の認識のどこが不足していると感じているのかを考えなければならない。それを要すれば「第二次世界大戦後の世界の常識は何か」を、考えるということになる。

この稿の筆者は、日本が第二次世界大戦に参戦せざるを得なくなり、敗れて国を焦土と化し、有史来初めて他国に占領される憂き目を見た理由は、第一次世界大戦後の世界秩序について、我が国の理解が不足していたからだと考えている。第一次世界大戦の前の世界は、弱肉強食の帝国主義の時代であった。世界各国とその国民は、戦争を含む生存競争によって侵し合い、強き者は弱き者を支配して植民地とすることが公に認められていた。が、第一次世界大戦の惨禍があまりに大きかったために、その後国際連盟という(不十分ながら)世界政府的な調整機構と四カ国条約、九カ国条約、ケロッグ・ブリアン(不戦)条約などの国際条約・法秩序によって国際紛争の解決は平和的手段によるべきとされ、武力による現状変更は否定された。その一方で、戦勝国による植民地支配や国内の人種差別は撤廃されることはなかった。(近衛文麿はこのような世界秩序に不満を持って、この頃「英米本位の平和主義を排す」という論文を発表している)

その後の日本による、満州事変、日中戦争から太平洋戦争に至る一連の行動は、(仮に「東亜新秩序」「大東亜共栄圏」なるものが日本による新たな植民地支配の拡大ではなく、欧米諸国のアジアにおける植民地を解放する試みとしての側面を持っていたとしても)明らかに「武力による現状変更」の試みであり、国際法秩序に違反する行為と見做されたのである。(東京裁判と言えば、昨今の日本では、戦勝国による勝手な日本いじめであるとの論調が強いが、裁判の訴因が九カ国条約や不戦条約違反であることは意外に知られていない)

さて、日本が敗れ去った後、皮肉なことに日本の表向きの戦争目的であった「アジア諸民族の解放」は実現された。韓国や中国は、欧米諸国の支配からではなく、日本の武力による支配から解放された。一方日本は、「武力による現状変更」の誤りを認めて「国際紛争解決の手段としての戦争を永久に放棄する」憲法を掲げて国際社会に復帰した。

にもかかわらず、今になって歴史認識のどこが食い違っているのか。ひとつは、未だに我が国の一部に第一次世界大戦後の世界秩序を武力で変更しようとした日本の行いを、正当化したい人々がいるからであるし、もうひとつは中国、韓国の一部に、「第一次世界大戦後」で線を引かず、世界の近代史と近代的な国際法秩序そのものを否定したい人々がいるからではないか。

2015年1月1日

-

御入場

この稿の筆者の友人に、結婚式場専属の披露宴司会者(英語ではmaster of ceremony=MCという)を職業にしている女性がいる。その人と話していたとき気づいたこと・・

まず、下記の文の内、日本語として正しく、且つ披露宴の場に相応しい言葉はどれか。

1. 新郎新婦が御入場されます

2. 新郎新婦が入場されます

3. 新郎新婦が御入場なさいます

4. 新郎新婦が御入場いたします

5. 新郎新婦が入場いたします

正解は、5である。1は、日本語として間違いである。「切符をお切りする」「お客が御来店する」「貴方のご希望される色を選べます」等は全て誤り。「切符を切る」「お客様が来店される」「貴方のご希望の色を選べます」が正しい。以前本欄でも書いたことなので理由は省略する。

2と3は日本語としては正しい。4も形式的には文法違反ではない(「私がご案内いたします」は正しい例)。では、なぜこれらが文法的には正しくても、披露宴に相応しくないのか。

要は、披露宴の主催者は誰か、へりくだるのは誰で、敬語を使って持ち上げるべきなのは誰なのか、という問題なのである。

我が国では、結婚披露宴の主催者は、かつてはだいたい新郎新婦の属する家であった。

案内状の文言には、「この度○○(新郎父)の長男×太郎と△△(新婦父)の三女×子の婚儀が整い・・つきましてはささやかな小宴を催し・・」とか書いてあった。最近では、結婚する新郎新婦自身が披露宴の主催である場合もある。が、披露するのは新郎新婦側で、披露されるのはお客様であることにかわりはない。

友人主催によるパーティーの場合もあるが、この場合でも新郎新婦はお客様ではない。

よって、結婚パーティーにおいては、司会者というのは主催者の僕(しもべ)であるのだから、敬語を使って持ち上げるべきなのはお客様であり、へりくだって表現すべきなのは主催者側(新郎新婦もふくめて)であるという公式が成り立つ。故に正解は5なのである。

従って、お開きの挨拶も、「両家を代表いたしまして、新郎父○○より一言皆様にご挨拶を申し上げます」となる。

一方で、招かれたお客の側には、自分をへりくだってご両家ならびに新郎新婦を持ち上げる敬語、丁寧語使いが求められる。「この度は、ご新郎×太郎君、ご新婦×子さん、そしてご両家の皆様、まことにおめでとうございます」「只今お二人の御入場になりましたお姿を拝見いたしまして・・」などという言葉の使い方をする。

この稿の筆者が問うたところでは、友人の女性は概ね3を用いているようだ。これは彼女が会場従業員であることに由来するらしい。披露宴会場にとっては、主催者はお金を払ってくれるお客様。だが、司会者は、主催者の代理人である。断然3は間違っている。

2014年12月1日

-

景気

イギリスの経済学者ジョン・メナード・ケインズが、有名な「雇用・利子及び貨幣の一般理論」を発表したのは、1935年(昭和10年)。ウォール街の株価暴落に端を発した大恐慌から5年余が過ぎた頃のことだ。ケインズ理論の説くところを簡単に言えば、「公共事業への財政出動により有効需要が創出され、雇用が確保され景気が上向き、経済が成長方向に循環するようになる」というもの。このケインズ理論が、アメリカのニューディール政策によって実証され、第二次世界大戦後、各国の財政運営において採用されるようになったのは、よく知られている。

ケインズが言うには、この「有効需要創出のための財政出動」、平たい言葉で言えば「景気対策」の手段は何でもよい。公共工事であっても、戦争であっても、減税であっても、或いは「砂漠での金鉱発掘」のような無駄使いでも何でもよい。この理論に拠って、先進資本主義各国は、景気対策と国内の雇用確保のために、国債を発行しては、多かれ少なかれ「無駄遣い」にふけってきた。

但し、この理論の盲点は、「経済が成長方向に循環する」ことが国家の税収に結びつくとは限らないという点にある。ケインズの説くのは、あくまでも経済全体の話であって、個別政府の収支の話ではない。経済成長のある段階までは、たとえば道や橋など社会インフラの整備は、市場の活動を活性化させ、経済規模拡大の成果は法人税、所得税、消費税などの増収となって政府にも還元された。だから政府が借金を負ってインフラ投資を行えば、やがて税収によってその借金をとり返すことができたのである。

だが、経済成長がある段階を超えると、「無駄遣い」による景気浮揚が、税収に結びつかなくなる。この稿の筆者は経済学者ではないが、直観的には「ある段階」とは、およそ国家の人口が減少に転ずる段階なのではないかと思う。人口減少により社会が老化を始めると、消費は減少し、景気は自然に下降傾向となる。老化は、労働人口の減少と消費人口の増加をもたらす。社会保険料や税の負担者と社会保障の受益者の比率が逆転する。また、社会インフラをいくら整備したところで、経済活動の活性化には結びつかなくなる。(誰も通らない田舎に高速道路を作っても、一時の雇用が発生するだけで、道が出来てしまえば維持コストばかりが嵩む)政府がいくら浮揚策をとっても、トレンドが下降傾向なのだから、政府の努力は報われることが少ない。つまりは、景気対策のためにいくら財政出動をしても、政府の借金ばかりが増えて、借金を返す見通しが立たない仕儀となる。

今の日本はまさにそういう状態にある。では、どうすればよいのか。

困難だが、いくつかの解決策はある。ひとつは、制がん剤や代替エネルギーのように他国が買いたくなるような技術の研究開発に投資することである。一山当てれば回収できる。

もう一つは、アメリカのように「移民受入国」となる。海外から、日本の居心地の良さを求めてくる移民によって、成長と税収を支える道である。但し、元からの居住者にとって移民との共存は必ずしも居心地がよいとは限らないのが、この案の欠点であるのだが。

2014年11月1日

-

自己肯定感

昨月は、人間「器量よし」になるためには、自己肯定感を持たなければならないと言うことを書いた。その続きである。自己肯定感とは、「自分は大切な存在だ」という自信みたいなものである。恋愛や仕事が何となくうまくいくと、思えてしまう気持ちでもある。

あるいは、天才バカボンのパパの言葉を借りれば、日常自分がやっていることに「これでいいのだ」と言えてしまう気持ちとも言うべきか。死ぬ前に「生きていてよかった」と言える気持ちでもある。自己肯定感は「人から愛されている」という自信から生まれる場合が多い。生まれたときから、愛されて育った人は、困難なことに直面しても、何となくうまくいくような気持ちを持っていて、前向きに困難に挑む結果実際にものごとがうまくいってしまう場合が多い。小さな成功が積み重なると、「これでいいのだ」と思えるようになり、仮に失敗があっても再度チャレンジする気持ちになれるのである。

反対に、周囲から愛されていると感じられないと自己否定感の虜になり、小さな困難や失敗に直面しても「自分なんて生きていても仕方がない」「何をやってもうまくいかない」という気持ちを持ってしまい、あるいは「どうせやってもダメだ」という投げやりな気持ちになってしまう。精神医学に詳しい人の話では、この「どうせ」という言葉が自己否定感のキーワードの一つだそうだ。一度自己否定感を持つと、やがて他人から褒められても自分でそれが信じられない状態になってしまう。

周囲がその人をほんとうは愛していても、本人の方が「愛されていない」と感じられてしまう場合がある。たとえば、学校の試験。がんばって勉強して前回より良い点を取っても、満点を取らない限りは「もう一息だね」「今度はもっと頑張ろう」などと言う親がいたとする。親は善意で自分の子供を励ましているつもりでも、子供にしてみれば、「どうせいくら努力しても褒めてくれない」「自分より出来る子ばかりと比べられる」「自分の努力を認めてくれない」「自分は親に愛されていない」という気持ちになってしまう。親が子供を支配しようとする家庭では、そのようなことが起きやすいのだという。親は子供を愛しているつもりでも、親の愛が子供に伝わらないのである。獅子は千尋の谷に子供を落とすとかいう諺もあるが、自信のない子獅子は崖から落とされると死んでしまう。崖から落とされても死なないのは「これでいいのだ」と思える子獅子だけなのだ。

日本の教育界では、今、子供にどうやって自己肯定感を持たせるかが大きな課題となっている。

他国に比べて、「自分はだめな人間だ」と思ってしまう若者の率が著しく高い。(※1)それでは、どのように若い世代に自己肯定感を持たせるかというと、結局のところ「小さな成功も必ず褒める」「君はやればできるのだから、次はもっと大きな目標を持とう」という誘導をするしかないのではないか。

この稿の筆者は、周囲の拍手喝采で美しくなった女優やモデルを多数知っている。

親や周囲の拍手喝采は人に自己肯定感を持たせ、そして人を必ず美しくすると思うのである。(※1)

財団法人日本青少年研究所の調査によると、日・米・中・韓の4ヶ国で「自分はダメな人間と思う」

高校生は、日本65.8%、米国21.6%、中国12.7%、韓国45.3%だという。(現文部科学大臣下村博文氏のブログから)2014年10月1日

-

器量

「器量が大きい、小さい」といえば、人間の包容力の大小を示す言葉である。

量とは度量衡の一つ、枡を示す言葉で、容積の単位である。「器量人という場合には、度量の大にして多くの人を容れるに足る人物をいう」と、語彙辞典には書かれている。

では、具体的にはどういう人が「器量が大きい人」なのか。

包容力とは、他者を肯定する力である。が、他者は多様であるから、一人を肯定することは、もう一人を否定することにつながりかねない。しかし、ある価値観を以て甲を肯定し、乙を否定する様な人間は、「器量が小さい人」であって、器量人の真逆である。器量が大きい人(器量人)は、まず自己の価値観を持っている。が、その価値観は幾つもの顔を持つ多面的なものである。器量人は、その多面的な価値観を以て他者を量る。そして他者の肯定できる側面を見つけて、それを肯定する。

甲の肯定的側面と、乙の肯定的側面はちがってもよい。平たく言えば、他人の良いところを見る人が器量人なのである。結果として、大多数の人には、評価できる側面がどこかしらあるので、大多数の人を肯定することが出来る。(それは他人の否定的な面を見ないということではない。他者の否定的側面を認めたとしても、器量人はそれを「言わない」のである)

もうひとつ、器量の大きい小さいに関係することには、志が高いか低いかもある。

たとえば、ある会社で甲と乙が机を並べて同様の仕事をしていたとする。甲乙はビジネスXの可否を論ずる。表面上の議論は、「Xは当社にとって儲かるか否か」である。だが、甲は心の中で、「このビジネスは社会公共にとって意義があるものか」を問うている。同じ時に乙は心の中で「このビジネスXは自分の出世につながるか」を考えている。そのような場合、甲を器量人と呼び、乙を狭量の人という。目前の事象を、広い視野を持って全体の中で位置づける能力、これ即ち器量である。

一方で、器量がよい、悪いという言葉がある。この場合の、器量とは(主には女性の)容姿、容貌すなわち顔や姿が佳いか否かを現す言葉である。顔姿の美醜と、容量の大小がどう関係があるのだろう。インターネットというものは便利なもので、こういうときに、世の権威者ばかりではなく、世間の様々な野次馬達の意見も知ることが出来る。「昔は男女差別があったので、男は包容力、女は美醜で量られた。だから男の器量は大小で、女の器量は良し悪しなのだ」と主張する人がいる。この主張などは「男女差別」にとらわれすぎた牽強付会(こじつけ)の議論としか思えない。

この稿の筆者は、器量の良し悪しについて、こう思う。即ち、人間には美醜がある。だが、美醜は造作が整っているかのみで決まるわけではない。天性整った容姿を持っていても、器量が悪いという人がいる。そういう人は、つねに他者の評価が気になって仕方がないような人なのではないか。

ちょっとした知人の言葉で「自己が軽んじられている」と感じてしまう。恋人の言動で「自分が優先されていない」と感じる。そうすると「自分なんて価値のない人間だ」という思いにとらわれてしまう。そういう人は器量の悪い人である。反対に、他人から見ればそれほどでもない造作なのに、鏡を見て「自分はなんて美しいのだろう」と思える人は、容姿輝き究極器量よしになれるのだと思うのである。

器量の大小を決めるのは、他者を肯定する力。器量の良し悪しを定めるものは自己を肯定する力なのではないか。

2014年9月1日

-

滑川の炬火、佐野の雪

鎌倉武士のお話しを二題。

青砥左衛門尉藤綱は、第五代執権北条時頼(在職1246-1256年)の時代に、引付奉行人(裁判官)をしていた人。東京都葛飾区の京成線青砥駅付近と横浜市金沢区富岡のバス停「青砥」の辺りに屋敷があったと言われるが、定かではない。公正な裁判官としての逸話を多く残しているが、ここでは、経済に関するお話しをとりあげる。

ある日、青砥藤綱が鎌倉滑川の橋を通りかかった際、懐中から誤って十文の銭を落とした。

彼は、家臣に五十文の銭を与えて松明を買ってこさせ、その炬火の明かりで無事十文を滑川の底から拾うことが出来た。

さる人が「十文の銭を拾うために五十文の松明を買ったのでは、差し引き四十文の損ではないか」と問うと、藤綱は次の様に答えたという。「川に落ちた十文を拾わなければ、永遠に天下から十文が失われる。だが松明を買った五十文はそのまま天下に流通し、拾った十文も私が使えば流通するから、私にとっては四十文の損でも公には六十文の得である」

つまり、お金は天下の回りもの。個々人の損得よりも、お金が天下に流通することが、経済にとって大切だということを、鎌倉時代の昔に見抜いていた人がいたというお話し。

一方、上記の執権北条時頼は引退隠居後最明寺入道を名乗り、諸国を旅して民情を視察して歩いたという伝説がある。その伝説にもとづいて室町時代に創作された謡曲「鉢木」には、上野の国(栃木県)佐野の人、佐野源左衛門常世という武士が登場する。

ある大雪の日、佐野の里の貧しげな民家を、旅の僧が訪れ、一夜の宿を請う。家はあまりに貧しく、旅の僧をもてなすことが出来ないため、家の主は、大切にしていた桜、梅、松の鉢植えの木を囲炉裏にくべて僧に暖をとらせる。家の主は佐野源左衛門常世と言い、親族の者に土地を押領されて貧乏に追い込まれている。が、旅の僧には、「かやうに落ちぶれては侯へども、今にてもあれ鎌倉におん大事出で来るならば、千切れたりともこの具足取つて投げ掛け、錆びたりとも薙刀を持ち、痩せたりともあの馬に乗り、一番に弛せ参じ着到に付き・・」と武士の志は捨てずにいることを語る。

僧は、感謝と共に「もし鎌倉に来られることがあれば、お力になれることも・・」と言いつつ宿を去る。やがて、鎌倉に大変が起き、佐野源左衛門常世が、志の通り鎌倉に駆けつけてみると、なんとあの時の旅の僧が前執権北条時頼であって、常世の志を賞で、「あの時の鉢木の御礼」にと、加賀国梅田荘、越中国桜井荘、上野国松井田荘を所領として与えてくれたと言うお話し。

当時の武士は、一所懸命といって土地に命を賭ける存在。鉢木の物語のハッピーエンドが、梅、桜、松にちなんだ土地の恩賞というのが、いかにも鎌倉武士の話らしい。

鎌倉時代の北条執権と言えば、元寇の時の執権北条時宗くらいしか知っている人は少ないかもしれない。が、時頼は時宗の父親にあたる人で、江戸幕府で言えば徳川吉宗のような「中興の祖」的な存在と言って良い。鎌倉時代の名奉行青砥藤綱は、江戸時代で言えば大岡越前守のような人。謡曲「鉢木」も、お話しには違いないが、諸国廻遊伝説という意味で言えば、水戸黄門の鎌倉幕府版と思えばよいのではないか。

2014年8月1日

-

氷川丸

1959年(昭和34年)8月下旬。彼女は、当時29歳。まもなく自分が引退することを既に知っていた。シアトル。いつ来ても懐かしいこの港に入るのもあと何回か・・

この稿の筆者は当時6歳。彼女の船客の一人として、太平洋を渡り、航海最後の朝早く、喫水線に近い三等船室で目覚めた。陸地は既に前日の夕方バンクーバー島を見ていた。

夜の間に彼女はバンクーバー島と北米大陸の間の狭い海峡を南下して、シアトルの泊地をめざした。やがて辺りが明るくなると、靄の彼方に埠頭が現れる。税関吏なのか、検疫官なのか、役人とおぼしき米国人が小艇を寄せて乗り込んでくる。三等船室を満たしたフルブライト奨学生達が起き出して、下船の支度を始める。

彼女、日本郵船氷川丸の就役は1930年(昭和5年)5月13日。日枝丸、平安丸という姉妹船と共にシアトル・バンクーバー航路に投入される貨客船として建造された。サンフランシスコ航路を担う浅間丸・秩父丸(後に鎌倉丸)・龍田丸とともに、船名は各地の神社の名前にちなんでつけられた。第一次世界大戦後「世界の一等国」を自認するようになった我が国が、当時世界に誇ることのできる瀟洒な新鋭船であった。航路の終点シアトルの人々も、交代で北太平洋の定期航路をやってくる三隻の姉妹船を、歓迎し愛してくれた。だが、1941年(昭和16年)8月彼女が11歳のとき、日本政府は横浜-シアトルの定期航路を断つ。10月彼女は最後の北米航路を、往路は日本を引き上げる米国人カナダ人、復路は米加在留邦人帰還者を乗せて航海した。そして、12月開戦。

彼女は帝国海軍に徴用され病院船に改装された。オーシャンライナーの馴染み深い黒の船体は純白に、日本郵船の白地赤二本線のファネル(煙突)マークは赤十字に塗り替えられた。南方に出征した兵士達は、病院船氷川丸の姿を「白鳥」と呼んだという。

戦争の間、彼女は幸運であった。日本郵船の同僚達が、航空母艦、潜水母艦、輸送船などに改装され、次々と太平洋に沈められていく中、病院船であった彼女は何度か機雷に触れながらもかろうじて生き残った。日本の誇るオーシャンライナーの中でただ一隻。

敗戦後も辛い日々は続いた。彼女は外地から復員する兵士達を乗せ、さらに国内航路も走った。自分の本来の仕事である北米航路に復帰することが出来たのは、1950年(昭和25年)、定期航路への復帰はさらにその二年後であった。船齢20歳を超えても彼女は走った。戦前の海運日本、オーシャンライナーの誇りを只一隻で担った。彼女が行くミッドウェーの沖やアリューシャンの近海は、かつての戦場の海。その海を、彼女は日本再建を担う若き留学生達や、海を渡る宝塚歌劇団の少女達を乗せて走った。1960年(昭和35年)引退。

引退後の彼女は横浜山下公園近くに係留され、高度成長の日本を、ユースホステルや催事場として生きた。その姿はどこか、かつての名優が場末の酒場で唄わされているような哀切なものがあった。幸か不幸か、日本の経済成長の終焉と共に、彼女にもやっと平和な日々が戻ってきた。今は、日本郵船が歴史博物館に併設される展示船として彼女を公開している。これを書いている今日、HPの彼女の写真には「83歳と45日」と記載されている。

2014年7月1日

-

たわむ

3月号で述べた「ゆるい」のつづきの話である。

「スマートで目端が利いて几帳面、負けじ魂これぞ船乗り」というのは、戦前の帝国海軍士官のモットーだが、同様の言い伝えがもう一つある。それは「angle bar になるな、flexible wireになれ」という言葉である。これは意訳すると「柔よく剛を制す」ということになる。

angle barとはどういうものかというと、山形鋼という名の鉄の棒である。L字鋼ともいう。

直角に折り曲げられた断面を持つ長い鉄の棒で、撓むことがない。重さの割に剛直である。建築資材に使われる。ピンと突っ張っている。

それに対して、flexible wireの方は、建築・電気用語では「たわみ線」と訳される。細い鋼材を多数撚って線として用いる。代表的なものは、電線、通信ケーブルなどである。flexible wireは、文字通り柔軟な線である。ピンと張っていない。支点と支点の間を、少し撓んで張られる。

それで、加重や圧力を受け止める上では、angle barよりもflexible wireの方が強いというのが船乗りの経験則であったのだろう。遊び好きで、普段は冗談を飛ばしているような士官の方が、戦闘場面になると、日常からしゃっちょこばったり、豪傑ぶったりしているような士官よりも、役に立つというのが、日本海軍の考え方であったのだろう。あるいは心密かに、陸軍はangle barだが、俺たち海軍はflexible wireなのだ、と思っていたのかも知れない。

angle barとflexible wireの対比は、そのまま「益荒男振りと手弱女振り」に通じるところもある。なぜなら「手弱女」の語源は、「たわやめ」即ち「撓む女」だからだ。漢字で女性がたおやかな様を書くと「嫋々」(じょうじょうと読む)となる。まさに「手弱女」であるが、「たわやめ」はなよなよとしているようで、なかなか落ちない女性だったのだろう。

一方の益荒男とは、益荒猛男とか益荒丈夫ともいう。兵士(つわもの)とほぼ同義。狩人、猟師の意味もあるらしい。要するに丈夫な男子のことである。森鴎外訳「即興詩人」に「屈せずして待つが益荒男の事なりと言う」という文言があるとか。西洋の益荒男振りとは、どうも「不屈」というイメージがあるようだ。ちなみに、不屈をあらわす英語Indomitableと「柔軟でない」をあらわす英語Inflexibleは、共に第一次世界大戦の頃の英国海軍の巡洋戦艦の名前で、ほかにInvincible(頑強な、克服できない)という艦もある。どうも日本海軍の師であった英国海軍の方が、益荒男振りが好きだったようだ。

「益荒男振り」と「手弱女振り」を対比して前者に軍配を挙げたのは江戸時代の国学者賀茂真淵で、この場合「益荒男振り」とは万葉集に代表される古代の和歌、「手弱女振り」というのは古今集に代表される中世の宮廷の和歌である。賀茂真淵は主に短歌論として、万葉の男性的な詠み振りを復活させようとしたのだが、そのことが同時に、魔除けのために幼時の皇子を女装させるというような近世の皇室のあり方、「手弱女振りの天皇」への批判につながっていった面もあると、この稿の筆者は思っている。

2014年6月1日

-

二重橋

「久しぶりに、手を引いて、親子で歩ける、うれしさに、小さい頃が、

浮かんできますよ、おっ母さん、ここが、ここが二重橋。

記念の写真を、とりましょうね」

(船村徹作曲、野村俊夫作詞「東京だよおっ母さん」)高齢の読者は、島倉千代子の歌ったこの歌をご存じの方も多いと思う。

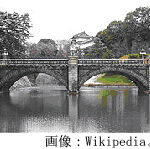

さて、その二重橋の話である。二重橋と言えば次のような姿と思っておられる読者が大半であろう。

だがこの橋は皇居の「正門石橋」であって、正確には二重橋ではない。

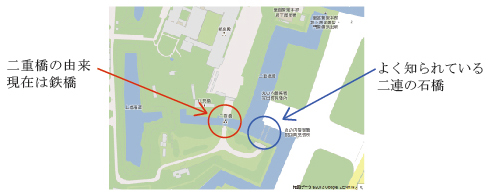

正門石橋の手前は、外部に開放されている。この橋を渡ると皇居の正門があって、そこから先は、一般参賀の時とか、皇居に特に招かれた人等しか入れない(下図の青い丸で囲まれた部分参照)。

正門を入ると、右にくるっとUの字に回って、もう一度鉄橋を渡ると新宮殿前の広庭に出ることが出来る。一般参賀や天皇誕生日参賀などでは、この場所に面したガラスで囲われたテラスに両陛下や皇族方がお出ましになり、国民が日の丸の小旗を振ってお祝いを申し上げる。

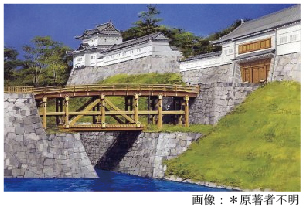

さて、正しい意味での二重橋は、現在は存在しない。場所としては現在の正門鉄橋(下図の赤い円で囲まれた場所にある)にかつて存在した橋桁が上下二段、二重の木の橋が、江戸城西の丸の「二重橋」と呼ばれていたのである。

この橋は、昭和39年(1964年-東京オリンピックの年である)に皇居新宮殿の造営と共に鉄橋に掛け替えられたとのことである。

木造の頃の二重橋の写真を探したが、見つけられなかった。代わりに、あるブログに木造二重橋の想像図が掲載されていたので、管理者の許諾を得て、以下に転載する。

ちなみに、宮内庁のホームページを見ると、この皇居正門の石橋、門、鉄橋一帯を「二重橋」と総称している様にも見える。二連の石橋を二重橋と思い込んでいる人があまりに多くなったからかもしれない。冒頭に掲げた、「東京だよおっ母さん」の主人公は、おそらく東京駅(この歌の出来た1957年当時、地下鉄千代田線二重橋前駅はまだ存在していない)から幅の広い行幸通りを歩き、内堀通りを左折して、現在の二重橋前交差点から、広い砂利の道を踏んで、母親の手を引いて皇居正門前に至ったのであろう。

「記念の写真」は、二連の正門石橋を背景としたものであったに違いない。

2014年5月1日

-

箸

銀座通り(中央通り)と外堀通り(通称電通通り)の間、銀座六丁目に夏野という小さなお店がある。商うものは箸。そう、誰もが日常使う日本のお箸である。

箸なんて、最寄りのスーパー辺りに売っていると思う方もあるだろうし、日常そんなに凝ったお箸などは使わず、割り箸やプラスティックの箸でも十分用が足りているという方もおられよう。だが、毎日の食卓で使うものだからこそ、自分の手になじむ良いものを、とお考えの方は是非このお店を覗いてみられるとよい。日本列島東西南北様々な素材のお箸がところ狭しと並んでいる。中には、著名な職人の手になる高価な箸もあるが、だいたいは単行本数冊の値段の範囲で求めることが出来る。さて、本稿の目的は、お箸屋さんの宣伝ではない。銀座夏野店内にPOPの如く天井から下がっていた張り紙が気になったのである。

それは、お箸を手にしてやってはいけないこと、すなわち禁忌のリストである。曰わく「迷い箸、ねぶり箸、叩き箸・・」。思わず真剣にメモをとろうとしたら、店員さんが「これをご覧ください」と、「お箸の豆知識」という紙をくださった。以下はそのリーフレットから引用した、お箸を使う上で「やっちゃいけないこと」のリストである。

「指し箸」箸で人を指す。箸先を人に向ける。

「刺し箸」箸で食べ物を刺す。

「こじ箸」箸で料理をひっくり返して探す。

「涙箸」箸で汁物を食べるとき、ぽたぽた汁をこぼす。

「渡し箸」食器の上に箸を載せる。(食事が終わりましたという意味になる)

「迷い箸」何を食べるか迷いながら食べ物を探る。

「かき箸」箸でご飯をかき込むように食べる。

「ねぶり箸」箸先をくわえる。

「立て箸」ご飯に箸をさして立てる。(仏様に供えるご飯という意味になる)

「持ち箸」箸を持った手で器も持つ。

「叩き箸」箸で食器をたたく。

そのほか火葬の時だけに行う箸の使い方「箸渡し」など、まだまだ禁忌は多数あるのだが、要するに西洋のテーブルマナーにおけるナイフやフォークの用い方に煩瑣なルールがあるのと同様、箸の用い方にも文化習俗的な深い意味があると言うことなのだろう。

ちなみに、我が国の民は、大和時代まで一本箸で食事をしていたのだという。聖徳太子の頃に(仏教と前後して)二本の箸が大陸から渡ってきたので、二本箸のことをわざわざ唐木箸とも言うのだそうだ。

地球上で箸を使うのは、日本、朝鮮半島、中国、モンゴル、タイ、ベトナムなど東アジアの仏教圏と重なる地域、世界人口の約30%とのこと。面白いことに、これらの国々の中で「マイお箸」をはっきりと使用しているのは、なぜか我が国だけらしい。2014年4月1日

-

弛い(ユルイ)

時は寿永3年(1184年)1月20日、天下の形勢は西に都落ちした平家、京には朝日将軍木曽義仲、東には鎌倉殿源頼朝。後白河法皇の義仲追討の院宣に応じた鎌倉勢は5万5千余騎。都の搦め手宇治に攻めかかる源義経勢はその内2万5千。大将義経下知すれば、鎌倉の御家人輩(ばら)は対岸の木曽勢めがけて馬を宇治川に乗り入れる。中でも出陣に際して鎌倉殿より漆黒の軍馬磨墨(するすみ)を給わった梶原源太景季が一番乗りをと乗り出せば、追うは近江佐々木源氏の四男佐々木四郎高綱、同じく鎌倉殿より給わった名馬生食(いけずき)にまたがって前を行く景季に呼びかけるには、「いかに梶原殿、この川は西国一の大河ぞや、腹帯の延びて見えさうぞ、締め給へ」。それで梶原が、腹帯を締め直す間にその脇をすり抜けた佐々木がまんまと宇治川の先陣の功を手に入れたという有名なお話し。(平家物語巻第九)

それ以来、日本人、とりわけ常在戦場の武士階級の間では、腹帯のみならず何事も「ゆるい」ということは軽蔑されるようになったのだとか。一方で緊褌一番(いっちょうフンドシを引き締める)などと言って、戦場での緊張感を維持するため、緊縛は尊ばれるようになった。読者の中には、三島由紀夫の晩年、フンドシ一丁で日本刀を持って「益荒男振り」を示したとおぼしき写真を覚えておられる方もあるかも知れない。

さてお話し変わって、精神分析のフロイト学派の用語に「肛門性格」(anal character)というのがある。専門的には「肛門期の発達段階にリビドーが停滞することによって形成される性格傾向」とされているが、要するに2-3歳の幼児に、トイレットトレーニングをあまり厳しくしすぎると「礼儀正しい、せかせか、几帳面、神経質、強迫的、ややサドマゾ」な性格になるというのが肛門性格である。この稿の筆者が1970年代に大学で習った所では、我が日本は、世界有数のトイレットトレーニングを早くから厳しくする国で、日本人にはこの肛門性格が多いのだとか。益荒男振りの緊縛志向と何らかの関係があるかも知れない。

第二次世界大戦において、カミカゼ特攻という集団狂気ともいえる攻撃に直面した米国は、戦後日本を占領すると、日本人の性格改造を試みようとした。自由と民主主義を導入し、戦争放棄の憲法を与え、忠臣蔵をはじめとする仇討ち芝居を禁じ、学校教育でも体罰を禁じて緊縛拘束の「益荒男振り」文化を否定し、クラブ活動などを通じ日本文化のもう一つの側面であった「手弱女振り」の方を奨励した。(幼児教育のあり方も各種の育児書導入などによって戦後大きく変化した)

占領米軍の努力の成果かどうかは知らないが、おかげさまで戦後日本は、ずいぶん「ゆるい」社会となった。それでも、戦後の高度成長期を担った大人達は戦前・戦中生まれで、ずいぶん肛門性格を発揮したものだが、戦後期に幼児教育を受けた世代が社会の担い手となるに及んで、社会や集団の緊張感は次第に失われて、ユニフォーム(制服だけではなく統一された様式)社会から「私服」「多様性」社会へと漸次移行してきた。

人間のバイタリティを一定量の水だと仮定すると、出口のホースを緊縛すれば水は細く遠くに飛ぶ。弛めれば飛距離は下がるが飛ぶ量は豊かになる。どちらがよいかは好みの問題だが、宇治川の先陣以来八百年余にして、やっと日本人も「ゆるさ」の価値に目覚めたのではないだろうか。2014年3月1日

-

祭祀主宰者

民法(祭祀に関する権利の承継)

第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。お墓は、民法上、相続財産の例外として扱われている。その例外規程が上に掲げた民法897条である。この規程は何を定めているかというと、まずお墓を継ぐ人は一人だけということである。それはどういう人かというと、地域等の慣習によって「跡継ぎ」とされている人(ふつうは長男だが、家業があって女子や次、三男が跡を継いでいるような場合は家業の跡を継いだ人の時もある)である。

ついでに言えば、お墓には相続税はかからない。民法のこの規程は、どういう考えから出来ているのだろうか。通常の相続財産に関する民法規程を援用すると、相続人という者は多数出来ることになる、何代かの相続を繰り返す内には、その数はねずみ算式に増えてしまい、親戚の行き来も途絶えるので、お墓の管理について権利者同士で話し合って決めたりすることが出来なくなる。だからお墓は「本家のお墓」として長子が継いでいき、嫁いだ女子や、年少の男子は別の墓に入るなり墓を買うなりすべきだと言うことなのである。

さらにお墓に相続税がかからない理由は、墓が換金できるものではなく、先祖の祭祀のための祭具(祀るための道具)であるからということになる。お墓を継ぐ人は、その祭具を用いて先祖を祀る責任も同時に継ぐことになる。

一方、たとえば貴方の長男が特定の信仰を持っていて、死後自分を望むような形には弔ってくれないかも知れないような場合、貴方は遺言で別の人を自己の祭祀主宰者に指定することが出来る。この場合は赤の他人の指定も可である。身寄りのない人が、世話をしてくれた第三者を指定することも可能である。もし貴方が先祖の墓の管理者であれば、先祖の墓は子供に、自分の祭祀は第三者に分けて委ねると遺言することも出来る。貴方が特別な宗教の信徒である場合その宗教の関係者を主宰者に指定することも可能である。先祖代々の墓はお寺にあっても、自分だけキリスト教会の墓に入るという人もいる。

だが、主宰者に指定された方が迷惑という場合もある。そこで、民法は祭祀主宰者がどのように祀るかを定めていない。散骨しようが、何をしようがそれは主宰者の裁量である。本家の跡継ぎが、お墓を荒れ放題にしても、罰せられたり課税されたりすることはない。だから、貴方はよくよく考えて、自分が望むように「祀って」くれそうな、信頼のできる人を、自分の祭祀の主宰者に指定しなければならない。そうでないと、(宗教によっては)間違った死後の世界に行ってしまうことになりかねない。2014年2月1日