お役立ち情報

COLUMN

クラブATO会報誌でおなじみの読み物

「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!

日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、

その時々の時勢を分析していたりと、

中々興味深くお読み頂けることと思います。

絞り込み:

-

入試改革(再)

2018(平成30)年8月に「入試改革」を掲載したときも、、入試改革反対論者は「まだどうなるかわからない」と、余裕綽々で言っていたものだ。が、流石にこの稿の筆者も、十年ほど前から進められ、2021年2月をめざしてきた入試改革が、ガンラガラガラと崩壊し、土壇場に来て何もかもが跡形もなく消え去ってしまうとは思わなかった。が、一昨2019年暮れに起きた大ドンデン返しによって、今次入試改革の二つの目玉であった「民間英語検定導入」と「センター試験への記述式導入」は、いずれも消滅の憂き目を見て、当分は復活する見込みはない。痛恨とはまさにこのことである。

本号ではそのことについて、少し詳しく述べてみたい。

先ず「民間英語検定」を以て、大学入試の英語科目に替える動きについてだが、2020(令和2)年2月「ちゃんとした英語」に於いて述べた如く、TOEFL、IELTSといった国際的に通用する英語検定試験を以て従来の大学入試の英語科目に替えることは、我が国の中等英語教育を国際的に開かれたものとし、生徒の英語力を国際的な標準で評価するために望ましいばかりでなく、緊要なことであった。ところが、導入の過程で、こうした国際的に通用する英語検定ばかりでなく、かねてから文部科学省主導で進められてきたいわゆる「英検」が加わり、さらに大手国内業者の推進するGTECなどがこれに加わるに及んで、話が少し複雑になってきた。これら多数の検定試験のスコアを横並びで比較するためにCEFR(外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠)なんてものが持ち出されてきたのだが、もともと違う団体が異なる評価軸で英語力を測ろうとしているものを、むりやり横並びに比較しようというきわめて日本人好みの技には無理があったのだと言わざるを得ない。さらに言えば、民間英語力検定が潰された直接の理由は、「田舎では、検定を行う機会が都会より少なく、また田舎から都会に出て検定を受けるためには費用もかかるので、公平を欠く」と言うことらしいが、これはあまりにもとってつけた理屈で到底首肯できない。なぜなら、上記の英語力検定の多くは、インターネット経由でどこに居ても受験できるタイプのものが用意されており、また、必要であるなら、政府の力を持ってすれば、ネット受験などの仕組みを構築するのは至極簡単だからである。英語検定は国際的に通用する事業者の行うコンピュータ方式のものだけにすべきであったのだ。

次に、話を「記述式」に移す。「記述式」が「短答式」に比較して、受験者の考える力、論理を構築する力を測る上で、有用であることは誰でも容易に察しがつくことである。が、記述式の回答を公平に審査するためには、フィギュアスケートとか体操の採点のように、5人くらいの審査者が主観で採点し、最高点と最低点を切り捨てて真ん中の三人のさらに平均点をとるというような、きわめてコストのかかる手順が必要である。これを少子化したとはいえ数十万の生徒が受ける新しいセンター試験に持ち込もうとしたことに無理があったのではないか。且つ、採点を数十万人分民間事業者に委託しようなどというのは、安易過ぎる。ではどうすればよいのかというと、センター試験では「短答式」の知識を問う問題に徹し、これを「資格試験」に用い、各大学が独自に行う二次試験に於いて、記述式と面接を組み合わせた手のかかる評価を少数の受験者に対して行うべきであったのだと思う。

結論として、センター試験を「資格試験」に置き換え、高校在校中に複数回受験できるようにするという、最初の構想が消えたあたりから話がおかしくなったのだ、と、筆者は思っている。

2021年1月1日

-

絆

絆(きずな、きづな)は、本来は、犬・馬・鷹などの家畜を、通りがかりの立木につないでおくための綱。しがらみ、呪縛、束縛の意味に使われていた。「ほだし」、「ほだす」ともいう。人と人との結びつき、支え合いや助け合いを指すようになったのは、比較的最近である。

(Wikipedia)上記の通り、人と人との結びつきは、時として、一方、または双方の人を束縛するものでもある。

東日本大震災に際して、津波が襲った地域の多くは、東北沿岸の田舎の漁村であった。これらの地域では、もともと共同体の結束が固く、それだけに隣家との日常を津波が破壊してしまったことは、住民にとって大きな被害であった。山の上に設けられた被災者用のプレハブ住宅には、見ず知らずの隣人が入ってきて、新しい人間関係を一から作り直す必要があり、それは入居者にとってかなりのストレスであった。そしてせっかく新しい隣人とも仲良くなれた頃には、入居期限が来て、かさ上げされた元の土地に住宅を建てるか、どこか家族などの住む別の地方に引っ越すかの選択を求められ、つかの間の「絆」とも分かれなければならなかった。

報道では、そうした被災者のストレスに「寄り添い」、被災者ができるだけ結束の固いコミュニティに、ふたたび属することが出来るように呼びかけ、そうした地域の絆の復活を全国民挙げて支援すべきことを訴える。「絆」は、被災から時がたった今でも、忘れてはならない大切なこととされている。

この稿の筆者は、上記のことが、東北の、人の出入りの少ない寒村のことである限り、あえて異議を唱えようとは思わない。だが、それは都会に住む者の日常感覚からすれば、かなり違和感を持たざるを得ないことでもあるのだ。たとえば、筆者は60年余の人生で、隣人の家に靴を脱いで上がったことは一度もない。隣人とは、概ねゴミ収集日の朝とか、交通事故や火事が近くであった時などに偶然顔を合わせ、簡単な挨拶を交わす程度の存在である。隣家の家族構成だって、筆者は詳しく知らない。

また、全国型企業の会社員になれば、突然の転勤で知らない地に住まなければならないのは、いわば約束事であり、会社から「君、来週から○○県の勤務だから・・」などと言われても、抵抗するすべはない。「人生至る所に青山あり」と自分に言い聞かせて、新しい勤務地に早く楽しみを見つけようと努力するしかない。世間でも、会社員の定期的な転勤をとくに非人道的なこととは言わない。転勤は、会社員であれば当然のことであり、運命(さだめ)と言ってもよい。

では、会社員に絆はないのか。かつて日本の会社員には、地域の絆こそなかったが、終身雇用・年功序列制度に基づく「企業ムラ社会」的な絆は極めて強くあった。会社は終身雇用を守る代わりに社員を彼方此方に転勤させ、能力があっても一定の年季を経なければ登用しない人事制度をつくることで、社員全般の不満を分散し、「絆」の強化を図ったのである。

今日、田舎が過疎化し、限界集落が増えることにより地域の絆は弱まり、終身雇用・年功序列制の崩壊によって、企業の社員間の絆も弱くなった。今世紀に入って、震災が来なくとも、身近な日常生活で、人間同士をつなぐ「絆」はこの国からどんどんと消えようとしている。だがそれは、社会の変化であっても、人間の自然に反することとまでは言えない。筆者はむしろ、個人原理に基づいて、見知らぬ人、多様な人々とつながることができるような、新しい「絆」の在り方を追求したい。

2020年12月1日

-

ク ラ ブ (続)

むかし、この稿の筆者が体験した、クラブにまつわるお話を二つ。

「おい、ホーンブロワーって知っているか」と支店長が尋ねた。ホーンブロワー・シリーズは、ナポレオン戦争の頃の英国海軍軍人のお話。「のらくろ」の様に物語の中で出世して、やがては戦列艦の艦長になって大活躍する。で、支店長ご贔屓のクラブのママさんが、その本を読んでめっぽう面白いということで、支店長にその話をしたらしい。物知りの支店長にしては珍しく、その本のことを知らなかったものだから、口惜しがって、支店内では読書家で通っているこの稿の筆者にお尋ねがあったという次第。ちょうど大学の終わりから就職したての頃、筆者もそのシリーズにはまっていたので「はい、はい」とばかりにホーンブロワーの蘊蓄を支店長に伝授したところ、「話のつまみに」と、そのご贔屓の高級クラブに連れて行っていただいたのが、この稿の筆者と高級クラブのご縁の始まりである。その後、このクラブには、ホーンブロワーの御利益か、一人で行っても一切ロハ(無料であることの業界用語)で呑ませていただいた。先輩達からは、嫉妬もあって「君は無料と思っているかもしれないが、君が呑みに行った分はしっかり支店長の勘定についているのだから、注意しろよ」なんて言われたりした。このクラブは某巨大自動車会社と某大手商社の鉄鋼部門が、商談の後で二次会に使うだけで成り立っている店で、支店長はもとより、私の飲み代など勘定の内にも入っていないことを知ったのは、ママさんに随分かわいがっていただき、こちらもお礼に年末の大掃除を手伝ったり、税務申告前の帳付けのお手伝いなんかをするようになった後のことである。年齢が極端に若かったこともあり、ママさんやホステスさんと色恋沙汰があったわけでもないが、クラブ接待のメカニズムを知るという上では、若い内によい勉強をさせていただいた。やがて筆者は東京本社の宣伝部門に転勤。銀座のクラブで、放送局や広告代理店に接待される立場になった。その頃の話をもう一つ。某県にはローカル放送局が四局あった。筆者の会社は、この県で宣伝しようとするとき、各局からテレビスポット枠を買う。筆者はその買付窓口という役割だった。だいたい、四局で入札してそのうち二局を買うということにしていたのだが、一年にのべれば四局平等くらいのお付き合いであった。あるとき、新設局の営業担当者T君が退職し、広告宣伝業界を去ることになった。そこで、筆者の呼びかけで、この県の担当広告代理店さん、そしてライバル各局の営業担当が、銀座のビヤホールで彼の送別会を開催し、ポケットマネーで記念品まで買ってT君の前途を励ました。一次会は割り勘で和やかにお開きとなり、その帰り道の話である。

ビヤホールの面した銀座通りを渡ると華やかなネオン街。誰かが「もう一軒行きましょうか」と言ったのかどうか、私たちは並んで歩いていた。すると、T君が突然立ち止まったまま動かなくなった。そこには、今でも存在するPという超々高級クラブが入っているビルがあった。T君は泣きそうな顔をして、「一生の思い出にPに行きたい」と言う。これには皆が青ざめた。Pにこの人数で入ったら、当時の金で10万円ではすむまい。そんな交際費は誰も持っていないし、第一、その場の誰もT君をクラブ接待する義理はない。そのときPに入った記憶はないから、きっと広告代理店さんが、Pの前から動かないT君を説得して、なんとか引き離したのではないか。T君は、業界を去ったはずだったのだが、しばらくして、東北地方某局の営業担当として業界に帰ってきた。筆者の担当ではなかったのでその後のことは知らない。が、無事に出世してPに出入りできる立場になったのだろうか。

2020年11月1日

-

ク ラ ブ

クラブという言葉は多義である。学校の部活動もクラブなら、同窓生や何かの社会団体が運営する会員制倶楽部(たとえば、東京三田倶楽部、銀行倶楽部、日本工業倶楽部など)なんていうのもクラブである。また夜の巷のお店にも社交クラブと称するものがあり、これも音声で、冒頭の「ク」にアクセントがあるものと、後半の「ラブ」にアクセントがあるものでは、微妙に業態が違うらしい。今月のお話は、それら数あるクラブの中で、いわゆる銀座の高級クラブについてである。音声で言えば、「ク」にアクセントがある方である。

この稿の筆者が広告宣伝マンとして、銀座界隈を徘徊していたのは、20代の後半から30代の前半くらいの頃で、昭和五十年代、日本経済の高度成長が極まってまもなくバブル経済に向かうというよき時代であった。当時銀座の高級クラブは全盛期。この業態はもともと料亭遊び、茶屋遊びが主体であった戦前の財界が滅びて、戦後の復興期に、洋服、椅子席で、でも接待の女性が出てくる新業態が生まれ、それをクラブと呼んだのが始まり。まあ、バーとキャバレーの中間くらいの業態と思えばよい。クラブ顧客の主流は、新興の政財界人や文化人、それと企業の接待費を使える高級サラリーマン階級であった。酒場業態としての特徴はあまりなく、綺麗な女性が接遇してくれて酒を飲むだけの話で、おいしい食事がでてくるわけでも、しゃれた踊りやショーなどが演じられるわけでもなく、中級のクラブではカラオケというものが導入される場合もあったが、大半は生の音楽と言えばピアノくらいで、まあ当時のことだからビールやワインではなく、多くの客はウィスキーの水割りなんかを、女性に作ってもらって飲んでいたものである。(後に日本経済がバブル期に向かうにつれて、シャンパンのドン・ペリニヨンを盛大に抜くのが威勢のある顧客のスタイルになっていった)

当時銀座三悪といわれる企業があって、超大手広告代理店D社、巨大商社M物産、民放の雄T放送がそれであるが、これら企業が別に悪事を為していたわけではなく、あまりにも盛大に接待費を銀座のクラブにばらまいていたために、周囲の者が妬んで「三悪」と呼び習わしたものらしい。

これら企業の本社受付には月末になると、綺麗に髪を結い上げたクラブのママ連が掛け取りに押し寄せ、ロビーは実に華やかな雰囲気につつまれたといわれている。「掛け取り」について言えば、そもそもクラブでの飲食費は、何を飲んだからいくらという明朗会計にはなっていなくて、帰りがけにその日の飲食費負担者に、店側が鉛筆でコショっと金額を書いた紙片を渡してくれるだけである。価格構成は、当該企業の持ち単価、客の人数、ボトルを入れたか、店に居た時間、付いたホステスの格式などを勘案して、ママが決める。そして後日、クラブの名前とは縁もゆかりもないナントカ商会といった堅い名前の企業(当該クラブのオーナー企業)から請求書が送られてきて、行儀のよいサラリーマンはすぐに交際費処理、出票して会社から振り込むのだが、なかには机の中にながくクラブの請求書をため込む質の悪い者も居り、さらに剛の者は、掛け取りに来たママに「これまでの分全部を払うから、まとめて半額にしろ」などと交渉したりした。「三悪」とはそういう剛の者が多い会社のことであると解説する人もいる。さて、筆者の年代はちょうど脂ののりきったホステスさんたちと同年配であったはずなのだが、彼女たちはたいがい年配のオジサマ達の相手をしており、筆者の相手などしてくれなかった。かろうじてその貫禄ホステスさんに付く、ヘルプさんという二十代そこそこのアルバイトのようなひよっこが、そっと筆者の水割りを作ってくれたのである。

2020年10月1日

-

自由性愛

1960-70年代、自由性愛あるいは、フリーセックスという言葉が一時流行した。とくに地球全体で見れば、北欧の国々において、性道徳がとても緩やかであるという定評があり、当時思春期真っ盛りであったこの稿の筆者などは、はるかな北欧の国々に強い憧れを持ったものであった。

1960-70年代、自由性愛あるいは、フリーセックスという言葉が一時流行した。とくに地球全体で見れば、北欧の国々において、性道徳がとても緩やかであるという定評があり、当時思春期真っ盛りであったこの稿の筆者などは、はるかな北欧の国々に強い憧れを持ったものであった。

さて、自由性愛という言葉には複義的なところがあり、「男女が、性欲の赴くままにその場限りの性愛を楽しんでいる」という意味と、「結婚前の男女は性的な関係を持ってはならないという性道徳にとらわれず、恋愛関係にある男女は性的な関係を持ってもよい」とする意味とがあった。

自由性愛に反対する者は、ことさらに前者の意味でこの言葉を使い、あたかも自由性愛者は、毎日乱交パーティーを行っているかのごとき印象を世間に植え付けようとした。だが、実際に自由性愛を行う者達は殆どが後者の意味でそれを実行していた。さらに言えば、この頃「婚前交渉」という中途半端な言葉もあって、「結婚を前提とすれば」性関係を持ってもよいと説く者もいた。

さて、1960-70年代に何故自由性愛というものが台頭したかというと、二つの理由がある。一つ目は、避妊技術が高度に発達し、自由性愛の結果子が生まれてくる確率が格段に減ったことがある。二つ目には、資本主義社会が高度に成熟し、労働力としての人間の価値が相対的に低下し(機械などに置き換えられた)結果、社会全体の風潮が「産めよ増やせよ地に満てよ」ではなくなり、出産を抑制する傾向が出てきたことである。その結果性愛は、結婚、家庭という枠組みの中での出産、育児という営為から離れた、いわば純粋恋愛の手段となったのである。

以前筆者は本欄に何回か人類の文化は「自己目的化」することに特徴があると言うことを書いた。生命維持のための飲食という行為が自己目的化してグルメ文化が生まれたのと同様に、子孫繁栄の目的であった性愛が自己目的化して、恋愛文化の一部に昇華したものが「自由性愛」であったのではないだろうか。

そもそも、動物としての人間の繁殖適齢期は、15歳前後。同じく動物としての人間がつがいで関係を継続する適当な期間は長くて5年程度と言われている。にもかかわらず、人類は近代国民国家を維持する「教育ある国民」をつくるために、学校という制度を世に普く構築し、繁殖適齢期を先延ばしにしてまで、教育を授けようとしている。最近の公共広告機構の宣伝では、「14歳で結婚しなければならない女の子が地球上に多数いる」ことをあたかも「解決しなければならない社会問題」としてうたっている。性愛においても、未だに社会制度・法制度は生涯を通じての一夫一婦制がデフォルトになっており、離婚、不倫等々はみな例外的に処理されている。これは、家庭という人間育成機関の整備が、近代社会にとって必要であったからそうなっていたのであって、生涯を通じての一夫一婦制が人間の自然というわけではないのである。

自由性愛は、近代国民国家を形成する社会的な枠組みが、次第にきしみを見せ、危なくなっている、その予兆として出現した社会現象であるといえる

筆者の見通しとして言えば、人口の抑制は地球上で人類が資源、食糧を確保する上で喫緊の急務であり、その角度からも自由性愛はますます進むと考えてよい。また、「結婚しない」で、且つそれなりの期間で恋愛関係を終えていくカップルの組み替えも進むのではないだろうか。

さて、自由性愛という言葉には複義的なところがあり、「男女が、性欲の赴くままにその場限りの性愛を楽しんでいる」という意味と、「結婚前の男女は性的な関係を持ってはならないという性道徳にとらわれず、恋愛関係にある男女は性的な関係を持ってもよい」とする意味とがあった。

自由性愛に反対する者は、ことさらに前者の意味でこの言葉を使い、あたかも自由性愛者は、毎日乱交パーティーを行っているかのごとき印象を世間に植え付けようとした。だが、実際に自由性愛を行う者達は殆どが後者の意味でそれを実行していた。さらに言えば、この頃「婚前交渉」という中途半端な言葉もあって、「結婚を前提とすれば」性関係を持ってもよいと説く者もいた。

さて、1960-70年代に何故自由性愛というものが台頭したかというと、二つの理由がある。一つ目は、避妊技術が高度に発達し、自由性愛の結果子が生まれてくる確率が格段に減ったことがある。二つ目には、資本主義社会が高度に成熟し、労働力としての人間の価値が相対的に低下し(機械などに置き換えられた)結果、社会全体の風潮が「産めよ増やせよ地に満てよ」ではなくなり、出産を抑制する傾向が出てきたことである。その結果性愛は、結婚、家庭という枠組みの中での出産、育児という営為から離れた、いわば純粋恋愛の手段となったのである。

以前筆者は本欄に何回か人類の文化は「自己目的化」することに特徴があると言うことを書いた。生命維持のための飲食という行為が自己目的化してグルメ文化が生まれたのと同様に、子孫繁栄の目的であった性愛が自己目的化して、恋愛文化の一部に昇華したものが「自由性愛」であったのではないだろうか。

そもそも、動物としての人間の繁殖適齢期は、15歳前後。同じく動物としての人間がつがいで関係を継続する適当な期間は長くて5年程度と言われている。にもかかわらず、人類は近代国民国家を維持する「教育ある国民」をつくるために、学校という制度を世に普く構築し、繁殖適齢期を先延ばしにしてまで、教育を授けようとしている。最近の公共広告機構の宣伝では、「14歳で結婚しなければならない女の子が地球上に多数いる」ことをあたかも「解決しなければならない社会問題」としてうたっている。性愛においても、未だに社会制度・法制度は生涯を通じての一夫一婦制がデフォルトになっており、離婚、不倫等々はみな例外的に処理されている。これは、家庭という人間育成機関の整備が、近代社会にとって必要であったからそうなっていたのであって、生涯を通じての一夫一婦制が人間の自然というわけではないのである。

自由性愛は、近代国民国家を形成する社会的な枠組みが、次第にきしみを見せ、危なくなっている、その予兆として出現した社会現象であるといえる

筆者の見通しとして言えば、人口の抑制は地球上で人類が資源、食糧を確保する上で喫緊の急務であり、その角度からも自由性愛はますます進むと考えてよい。また、「結婚しない」で、且つそれなりの期間で恋愛関係を終えていくカップルの組み替えも進むのではないだろうか。

2020年9月1日

-

ガバメント・クラウド・ファンディング

はじめに、「ふるさと納税」のことを少し書きたい。周知の通り、「ふるさと納税」とは、自分が居住する地域以外の地方自治体に一定限度未満の金額を「寄付」すると、その分、自分が支払うべき地方税から控除されるという仕組みである。総務省あたりの頭のよい役人が考えたことだろうが、要するに都会の納税者の税金の一部を、無理なく地方に移動する仕組みなのである。だが、「ふるさと納税」で寄付をする者の大半は、愛郷心などでするのではなく、自分にとっては縁もゆかりもない、あるいは行ったことすらない地方自治体の「返礼品」に惹かれて寄付を行うのである。返礼品問題に立ち入ると、それだけで紙数が尽きるので、そこをスキップすると、この制度の欠陥は、特定の市町村を応援するという建前はあっても、地方自治体の何の政策を応援するという具体性に乏しいことにある。つまり、「ふるさと納税」の大半は返礼品目当て(この頃では、寄付金額の30%が返礼品という相場が出来つつある)であって、寄付者は相手先の市町村がどんな行政を行っているかは問わない、という訳なのだ。

もちろん、例外はある。それが、今月のテーマ「ガバメント・クラウド・ファンディング」である。

クラウド・ファンディング(Cloud Funding)とは、元来はインターネット等を通じた一般市民への投資呼びかけによる資金調達を意味するものだ。はじめは投資の呼びかけであったのだが、次第に広義の「インターネットを通じたカネ集め」全般に意味が拡大されるようになった。その中で、「官」が寄付を募るものが、今月のテーマ、ガバメント・クラウド・ファンディングなのである。

ガバメント・クラウド・ファンディングは、ただの「ふるさと納税」ではない。政策テーマが明確である。

また、概ね目標期間と金額が公示されていて、達成度がわかるようになっている。返礼品はないことも多いが、寄付者の心の満足が得られる点において、並の「ふるさと納税」より優れている。

以下、残された紙数を使って、いくつかこの稿の筆者が納得した事例を紹介したい。

だれもが納得しそうなテーマはやはり、災害復興だろう。西日本豪雨災害などで傷ついた遍路道を守りたい!(愛媛県、目標100万円)、北海道胆振東部地震で崩壊した野球場を復旧し、子どもたちに野球をする場所と笑顔、日常を届けたい!(北海道日高町、目標500万円)、被災漁村コミュニティを再生!旧保育所を民泊施設にリノベーションし、漁村ならではのもてなしで、訪れた方々との交流を生み出す!(岩手県釜石市、目標300万円)などがある。いずれも「被災地だから復興に金をくれ」ではなく、具体的に何をするかが明確である。春夏連続の甲子園出場を決めた筑陽学園高校を応援したい!(福岡県太宰府市、目標100万円)なんていうストレートなものもある。ふるさと納税で応援するサンガスタジアム整備プロジェクト~あなたのお名前をスタジアムへ刻もう!~(京都府、目標5000万円)は、返礼品も明確であり、行政としてよく設計されている。

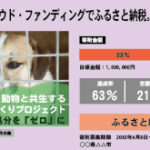

さて、筆者一番のお勧めは、ふるさと納税で罪のない動物たちの殺処分を無くす活動を応援して「人と動物の共生する日本」を実現したい!(広島県神吉高原町、岡山県吉備中央町、山口県宇部市など10自治体広域連携プロジェクト、目標6億7百万円)である。何故か、山陽地方の自治体が多いが、いずれも捨て犬、捨て猫、リタイアした競馬馬などを収容する施設等の建設費、運営費にあてられる。このプロジェクトのすごいところは、寄付者が自分の寄付によって、何匹の動物たちの生命を救えたのかがわかることである。これに勝る返礼品がほかにあろうか。

※上記事例は、本誌発刊(2019年9月)時点での募集であり、現在は募集を終了しております。

詳しくは、右のサイトをご覧ください。 https://www.furusato-tax.jp/gcf/?header2020年8月1日

-

幽霊波動説

夏なので、というわけでもないが、幽霊の話を一つ。

この稿の筆者は、その昔20年ほど鎌倉に住んでいた。海岸まで歩いてすぐの海辺の小高い丘の上に我が家はあった。その丘は、新田義貞の軍勢が北条政権攻略をめざして鎌倉へなだれ込んだときに本陣を置いたとか言うところで、丘の後ろ側半分は、新田義貞が建立したという浄土宗のK寺と墓であった。我が家は、丘の南側半分、頂上の古びた日本家屋とわずかな庭のほかは、鬱蒼とした松林がそのほとんどを占めていた。この敷地も江戸時代には寺であったという。こちらは、日蓮大聖人がその前の浜からどこかへ船出されたという言い伝えがあり、それを記念して日蓮宗のM寺がこの地に建立され、寺は明治期までここに存在した。その後どういう理由かは知らないが、M寺は海岸からすこし北に行った横須賀線の踏切近くに移転し、移転した跡を筆者の曾祖父がM寺から借りて、海釣りに出るための別荘をそこに建てたという次第である。

ともあれ、ちょっと薄気味の悪い気配が漂う、古い日本家屋に筆者が移り住んだのは、学生時代最末期の頃で、筆者はすぐに就職して名古屋に転勤したのだが、その後も東京本社の宣伝マン時代、札幌勤務の間を通じて、筆者の本拠はずっとこの家で、住民税も鎌倉市に払っていた。

さて、筆者は常の人間であるから、そこはかとなく、薄気味の悪い気配を感じたりはしたものの、さほど目の前に幽霊が出現すると言うこともなく、気配の方も筆者がなにも(幽霊退治のごとき)悪さをしないことに安心したのか、お互い知らぬふりをしながら屋敷内で共存することは出来た。だが、この世には、そうした気配に超敏感な巫女体質の女性がいるもので、筆者の友人では二名、一人は取引先の美術商のお嬢さんと、もう一人は筆者の仲間の女優さんが、いずれも我が家に来られたときに、ある部屋の前で立ちすくんでしまい、「いるわ」と言って中に入れないということが起きた。

後に、その古い家屋を解体して親戚がマンションを開発しようという話になり、その計画が進む中で、気配はますます濃厚になり、毎夜心配そうに筆者のことをのぞき込むようになった。仕方なく筆者は、「大丈夫。君たちの居場所もちゃんと確保するから」と、気配をなだめたものである。

さて、これらを通じて、筆者はある仮説を立てた。その気配なりは、いわば念の波のようなモノではないか、と。発信元は当家の屋敷内で、そう遠くには飛ばない微弱な波である。が、発信元で寝起きしている筆者にはなんとなく感じることが出来るし、鋭敏な受信機をもつ巫女体質の女性たちは、たちどころに感じ取ってしまう。さらに言えば、幽霊が、恨む相手のところに立ち現れるというのは、もともと恨み恨まれる事件がかつてあったことを通じて、念の波長が完全に合ってしまったために、お互いだけの波長が共有され、この場合は、波の発信元から受信機側がかなり離れていても、「出て」しまうという訳なのであろう。よく、幽霊が坊さんのお経で成仏したりするのは、いわば波長と逆位相の波を宛て返すことによって、元の波がゼロ値になるからではないだろうか。

筆者の屋敷のマンション開発計画は進み、工事中にはM寺移転の時に掘り残された古い人骨が何体か松の根に絡んで発掘されたりもした。筆者は彫刻家の友人にオブジェを彫ってもらい、マンションのエントランスホールに芸術品として据えた。「彼らの居場所」の意味もあるとは誰にも言っていないが、その後「出た」という話も、気配を感じる者も誰もいないことは確かだ。彫刻家氏は、慰霊、鎮魂の彫刻は得意だと言っていたから、きっと上手に逆位相の術を使ってくれたのだろう。

2020年7月1日

-

老い

ついしばらく前までは、日本社会のタテマエとしては、年寄りは尊敬され、労られるべき存在であった。年寄りは、経験と知恵によって地域社会に福利をもたらす存在であるし、過去の過酷な生存競争を生き抜いて残った、前世代の少数生存者として「長い間ご苦労様」と若年者から言われる存在でもあった。電車に年寄りが乗り込んでくれば、元気な若者はさっと席から立って、お年寄りに席を譲るのがマナーとされていた。日本の年金制度は、人口のマジョリティである中年、若年層が、数少ない高齢者を養う構造で設計されていたので、集めた年金はジャブジャブ余って、世の中には厚生年金の宿とか言うものがたくさん出来、あるいは、年金ファンドという巨大な投資資金の塊が、株式市場を左右することともなったのである。

だが、周知のように平成時代三十年の間に、日本の人口構成は大きく変化した。年金をもらう人の数が、年金を払う人を大きく上回るようになったのである。いまや、年金を働きのない大学生からも取り立てて、一方で70歳代までは払わないで済まそうという計画が役所の内部で着々進んでいる。

それと同時に、年寄りという者も、社会の中で実は「困った存在」である場合が、続々報告されるようになってきた。

誰もが困った年寄りだと思うのは、高齢で自動車の運転をして、ブレーキとアクセルを踏み間違えて、歩行者の列に突っ込む年寄りである。田舎に住んでいる身寄りのない年寄りは、自動車の免許を返納しようとしても、病院や買い物に送迎してくれるサービスがないと、運転をやめることが出来ない。だが、老いは着実にやってきて、ある日車がものすごいスピードで暴走を始め、止めようと強くブレーキを踏むほどなぜかもっとスピードが上がってしまう仕儀となる。警察の取り調べでも「なぜか車が暴走した」と言い張る。認知症などではなく、正常な判断力がまだあるはずの年寄りも、何かの失敗をしたときに、頑固になる、かたくなになる。その意味では、往年の柔軟性は期待できない。

この稿の筆者の前任者に当たるある役員は、取引先の役所の仕業について、日頃陰で私と愚痴をこぼし合う仲であった。ところが、ある日公式の席上で、突然当該官庁の役人がいる前で、しかも違う話題の議事中に突然「○○官庁はどうしようもない馬鹿役所だ」と言い出して、周囲を困惑させた。

あるいは、この稿の筆者の二十年来通っている飲食店の主人は、老化が進み、毎度客のオーダーを取り違えるようになっても敢然店頭に立って接客を続けている。常連たちの間では、「長い親交に免じて間違いはおおめに見よう」とする派と、「喧嘩にならぬうちに当該店から静かに消えよう」とする派が対立している。これらの年寄りは、社会の中で働いているのが生きがいなので、周囲はできるだけ仕事をさせてあげたいのだが、仕事の場面でしてはならない失敗をすると、周囲は迷惑するし、それが大失敗であれば、やはりご引退いただきたいということになる。

要すれば、人口構成の変化に助長されて、「世に出回る年寄り」という者の比率が増えて、世間の迷惑になり始めているのだ。年寄りを敬うなどときれい事を言って居られる情況ではもはやない。

ひとつの解決策は、幼児における「キッザニア」のごとく、年寄り同士だけで構成する疑似お仕事世界をつくり、そこで、「昭和流儀のお仕事」を楽しんでもらうことだと、筆者は考える。そこでは、「多少の失敗や間違いはリセットできる」新しいルールが必要であろうけれども。

2020年6月1日

-

監視社会

今月のお話は、先ず、先回のマイナンバー制度、マイナンバーカードが何故市民に嫌われたか、というところから始まる。昭和の終わり頃にも、当時の大蔵省が名付けた「日本版グリーンカード」という、納税者番号制度、納税者カードの構想があった。当時は、現在ほどコンピュータネットワークが発達していない時代であったから、源泉徴収されない金持ち層の収入を、税務署が的確に把握するのは至難の業。そのときに、自分の所得を正確に把握されたくない人々が言い立てたのが、「そんな制度を作れば、日本は監視社会になってしまう」ということであった。金持ち層に「監視社会」などと言って脅されると、源泉徴収されているサラリーマン層もそんなものかと納得してしまい、構想を潰す方に加担したのである。戦前社会のトラウマからか、日本人は、オカミに自分が何をしているかを知られるのを、人一倍恐れるという性格を持っていると言うべきかもしれない。

話題は所得税から、その「監視社会」に移る。現在の日本が、先進国の中では、未だ世界有数の現金社会である理由は、市民一般が自分の消費に「足」がつくことを本能的に忌避しているからと思われる。要すれば、自分以外の誰かに、自分の支出の内訳を知られたくないのである。中には「カードだと後払いなので思わずお金を使いすぎてしまうから現金がよい」、という人も未だいるかもしれないが、そういう人のためには、預金即時払いのデビットカードなどという便利な仕組みもあって、これと連携すれば、スマホのアプリで自分の家計簿すら自動的につけてくれるようになった。

だが、便利なキャッシュレス社会になってかえって不気味なのは、たとえばamazonで買い物をすると、「あなたの読書傾向にあわせた本」の推薦だとか、「トイレットペーパーはそろそろ切れた頃ではありませんか」と問うてくる、あの仕組みである。私の購入傾向は店側に筒抜けになっており、たとえば一度エッチな本でも買おうものなら、相手は「あなたの読書傾向にあわせて」画面一杯の他のエロ本を勧めてきて、とても画面を同僚や家族に見せられない仕儀となる。

さらに、最近のスマホはGPSという位置探査機能がついていて、原理的にはあなたが何時何分にどこに居たかがわかってしまう仕組みになっているから、会社や家族に秘匿したい(たとえば社内恋愛など、違法ではないが他人に隠したいような)行動をするときには、スマホの電源を切っておかなければ安心できない。もう少しすると、近未来にはAIを駆使することに長けた配偶者を持った人は、貞節の証明のために、スマホの電源をオンにしておくことを求められるようになるだろう。

もっとも、スマホの位置探査機能は、電源を切ってしまえば、それから逃げることが出来る。

しかし、最近究極の「監視社会」を実現する機械がついに現れた。それは各所に通行人の許諾なく「治安のため」に設置される監視カメラシステムである。すでに各所の監視カメラを追いかけることによって、ハロウィンの渋谷で馬鹿騒ぎした者も、皇族が通う学校の机に刃物を置いた者も敢え無く逮捕される世の中になっている。あなたは悪事を働いていないので、それは他人事か、治安がよくなって安心くらいに思われるかもしれない。が、もうしばらくして、AIの情報処理能力が量的に向上すれば、あなたの顔写真一枚(こんなものはあなたに無断でいくらでも撮影できる)を、警察かどこかの奥の院でコンピュータに読ませると、たちまちある日ある時刻のあなたの居場所を割り出すことが可能になるだろう。それはそれで、日本市民の本能に反する、不気味なことと言わねばなるまい。

2020年5月1日

-

マイナンバーカード

先ず、はじめに、個人番号制度(マイナンバー制度)というものと、個人番号カード(マイナンバーカード)というものを、分けて考える必要がある。

マイナンバー制度は、2015(平成27)年10月から始まったもので、あなたも私も日本国民であれば、みんなこのマイナンバーを持っている(あるいは、政府によって持たされている)。いわゆる国民総背番号制度である。このマイナンバーを使って何をするかというと、代表的な利用方法は納税である。あなたがもし、確定申告をしている納税者であるなら、この番号を用いて申告をする。あなたに複数の収入源があるとするなら、それぞれの収入源の法人が源泉徴収をする際に、あなたの個々の収入は殆どの場合マイナンバー付きで税務署に申告される。一方の確定申告と源泉徴収の記録を、税務署のコンピュータは照合することが出来るので、申告と本当の収入の間に大きな乖離があれば、これまでより突き止めやすくなる。あなたが給与生活者で確定申告をしていない場合でも、あなたの所属する法人は、しっかりあなたのマイナンバーのデータを持っていて、源泉徴収の都度、マイナンバー付きであなたの収入を処理し、税務署に報告している。なんだか、オカミが市民から税を取り上げるための制度のように見えるので、この制度が導入された当初は甚だ不評であった。が、とにもかくにもこの制度は導入されてしまい、あなたも私もみんなマイナンバーというものを持つようになり、オカミの立場から見れば、制度は「円滑に普及」しているようだ。我々国民にとってこの制度は悪いことばかりではない。社会保険料の納付も支払いもマイナンバー付きで為されるから、あなたが各種の社会保険料制度を渡り歩いていたとしても、いわゆる「消えた年金」は、今後は起きない(だろう)。オカミが税を取りやすくなると言っても、税額をごまかしにくくなるという意味では、正直者が損をしない制度とも言えるので、国民一般に不利という訳でもない。

さて、マイナンバーカードの方は、上記の翌年から交付が開始されたのだが、元のマイナンバー制度の不評もあって、今日に至るもあまり普及していない。普及しない理由は、単純に言えば、「持っていてもあまりトクすることがない」からである。遠隔地のコンビニエンスストアで住民票や、印鑑証明がとれるから便利だというのだが、いままで近くの行政機関に出かけてこの種の証明書を取得するのに不便を感じなかった人も多いので、マイナンバーカード保有の決定打にはならない。

本来このカードを持っていることの意味は「身の証しを立てる」ことにある。だが、本人確認証としてこのカードを使うためには、常時携帯していなければならない。カードを落としたりすると大切な個人番号が他人に知られてしまうというリスクもある。

写真付きの「本人確認証」としては、運転免許証、旅券という先に生まれたライバルが居り、これらのライバルは、自動車運転、海外渡航というキラーアプリを持っているので、マイナンバーカードはかなわない。そもそも、ちょっと以前までは、日本は市民が「本人確認証」を常時携帯していなければならないような社会ではなかった。田舎でマイナンバーカードの普及率が低いのは、「身の証しを立てる」ことの必要が今でも都会より少ないからである。政府は無理にマイナンバーカードを普及させるために、消費増税対策として、このカードを中小の商店で使うとポイントがたまるとかいう馬鹿げた政策をホントに実行しようとしている。だが、そんな姑息な政策を実施する前に、現代の我が国社会で市民が「身の証しを立てる」ことの意味を、もう少し真剣に考えたらどうなのだろうか。

2020年4月1日

-

時流

時流に迎合しない、という人は尊敬される。

世の中の若者が、みんな長髪だったときにビシッとスポーツ刈りで通した、なんていうのはご愛敬だが、我が日本では、しばらく昔に巨大な「まちがった時流」を経験している。

言うまでもなく、それは第二次世界大戦に向かう軍国日本の時流である。

世界史の流れの読みとしては、英米仏を中心とする先進資本主義諸国が世界を支配する時代が終わりを告げ、第一次世界大戦の敗戦から不屈の復興を遂げた新興ナチス・ドイツと、アジアの一角で近代化を成し遂げ、強国にのし上がった日本とが手を携えて新しい世界を「取り仕切る」ような時代が来た、という流れである。

国内政治についても、大正デモクラシーに象徴されるような、欧米風の自由主義、民主主義の風潮は「新しい時代に合わない」とされて、軍人風の全体主義がよしとされ、「総力戦遂行」の名の下に、経済統制、思想言論の統制を行うことが、「大東亜の盟主」「新世界のリーダー」である日本にふさわしいとされた。

こうした時流への迎合は、当時日本の哲学の中心地、知性の源泉の一つといえる京都学派にも及んだ。中央公論社が主催し、1941(昭和16)年から1943(昭和18)年の間に三回にわたって行われた、高坂正顕、西谷啓治、高山岩男、鈴木成高らによる座談会の記録「世界史的立場と日本」は、当時最高の知性が、いかに日本の世界史的な立場を意義づけるかという議論にコミットして、後に出陣しいく学徒らに強い思想的影響を及ぼした。彼ら京都学派の(全部ではないかもしれないが主要な)人々に比べ、この激しい「時流」に沈黙し、軍と思想統制への心中の抵抗を隠して、日々を送ったインテリもいるにはいたが、その数は誠に少ないものであった。

第二次世界大戦中に時流に迎合せずに沈黙を守った人々は、戦後、再評価され尊敬されるようになったが、この稿の筆者はそのことを書こうというのではない。第二次世界大戦のはじめ、ドイツや日本が優勢であった時代に、何が「乗ってはいけない時流」であり、何が「ほんとうの歴史の流れ」であったのだろうか、ということを書きたい。

結論を急げば、戦争、軍事、政治といった歴史の表層の動きとは別に、「あんな豊かな国々に戦争を挑んで新興国側が勝てるわけはない」とか、「植民地を基礎としたブロック経済ではこれからの世界はやっていけない」といった科学技術や経済に基づいた、冷静なものの見方をした者が結局は正しかったということを言いたいのだ。サーベルをガチャつかせる軍人への嫌悪感とか、神がかりの皇室崇拝への違和感とかいう、単なるフィーリングで「この時流について行けない」と直感し、沈黙した人はエライには違いないが、そのような時流への抵抗は、言ってみれば、長髪かスポーツ刈りかという好悪の問題とあまり変わらないように思える。

さて、今日インターネットの普及、IoTやAIの導入と言った、生活に身近な技術革新に裏打ちされた、(第二次世界大戦と比べても)もっと大きな「時流の変化」が起きつつある。この時流の中で、何がほんとうの歴史の流れかを冷静に読み取り、これからの私たちの生活をどのように紡いで行くかを考える知性を我々は持たなければならない。さらにいえば、時流を読んで単にそれに乗るのではなく、その先の流れを指し示す勇気と、深い考えを持つリーダーが出ることを期待したいのだが。

2020年3月1日

-

ちゃんとした英語

今は昔、ハンニバルのカルタゴを破り、地中海世界に覇を唱えたローマは、カエサル、オクタヴィアヌス(アウグストゥス)の時代を経て、やがて西はスペイン、北はスコットランド、南はアフリカ北部、東は中近東に至る大帝国を建設した。

このローマ帝国の属領統治を可能にしたものは、ローマ人の土木技術、就中ローマ街道の建設であった。ローマ街道は、軍の移動、物資の移動を容易にしただけではなく、帝国の隅々の官吏達とローマ皇帝との通信・コミュニケーションを可能にした。このローマ街道がつなぐ、情報の力こそが帝国統治の力の源泉であった。更に言えば、これらの情報の交換はもちろんラテン語でなされた。ラテン語は政府の公用語であったばかりでなく、帝国領内の様々な言葉を話す人々の共通の言語となった。ローマ国内でも教養ある人々は古典ギリシア語とギリシア人達がかつて紡ぎ出した思想や哲学を学んだが、ローマ帝国内の人々にとって、世界共通語とは、ラテン語のことであった。

さて、現代のことである。

第二次世界大戦に勝利し、次いでソビエト・ロシアとの冷戦の勝者となったアメリカは、インターネットという情報の道を建設し、アメリカ人の話す言葉は世界の共通語となった。インターネットは現代のローマ街道、英語は現代のラテン語と言われる所以である。たとえば、この稿の筆者は、韓国の人々と話す時に、英語を用いる。第二次世界大戦前の日本の韓国統治と、それによって傷ついた韓国の人々のプライドを思い出させることなしに、目前のテーマを話そうとするには、英語が最も適当な言語だからである。が、その時の英語は日韓双方とも「英米文化を背景とした、ちゃんとした英語」ではなく、「世界共通語としての通じる英語」である。

時間的な順序を言えば、まず技術が発明され、それが人々の折々のニーズに合致すると世の中に普及し、技術が世に普及するとそれを上手に使いこなすために、社会制度、ものの考え方、見方(思想や価値観)が変わり、さらには、社会の担い手が変わると、その新しい担い手によって、新しい文化や芸術が生まれるのである。

ところでEFEPI2018という世界統計によると、我が国の英語力ランキングは88カ国中49位で、極東アジア(日本、韓国、中国、台湾)の中では最低の順位である。このまま情報ネットワーク技術が進み、世界が一層インターネットでつながるようになると、この日本人の英語の貧しさでは、世界の国々の人に伍して、コミュニケーションしていけなくなるのは必定である。我々は、古代ローマ帝国で言えば「ラテン語の出来ないフェニキア人」みたいな存在になってしまうだろう。我々がそうなってしまった理由は、日本全国の中学、高校に約6万人いる英語の教師達が、「世界共通語としての通じる英語」を顧みずに、「英米文化を背景とした、ちゃんとした英語」を生徒達に教えようとしたためだと、筆者は思う。我が国英語教育はこれまで、読み、書き偏重であったとよく言われるが、その理由も教員達自身の英会話能力が低いからではなく、「ちゃんとした英語を追求する」あまりのことだと思いたい。文部科学省は、2020年から、大学の入学試験に、英検、TOEFLE、IELTSなどの民間英語検定試験を導入しようとしているが、各種のへ理屈を付けてこれに反対しているのは、これまでの「ちゃんとした英語追求」を墨守したい一部の英語教員達である。

だが、英語はまず「世界共通語としての通じる英語」でよい。現代の英語教員達には、「ローマ街道を旅することが出来る程度のラテン語」を教えることを目標としてほしい。

2020年2月1日