お役立ち情報

COLUMN

クラブATO会報誌でおなじみの読み物

「今月の言葉」が満を持してホームページに登場!

日本語の美しさや、漢字の奥深い意味に驚いたり、

その時々の時勢を分析していたりと、

中々興味深くお読み頂けることと思います。

絞り込み:

-

この国の未来

一昨年の後半、日本を代表する製造系の大企業が、自社製品の検査数値をごまかしていたことが、続々判明した。神戸製鋼、三菱マテリアル、日産自動車、スバル、東レ等々がそれである。個々の事例の詳述は避けるが、要するに我が国製造業の競争力の原点であった、精細なものづくりの信用にケチがついたと言う意味で、これらの事件の影響は計り知れない。技術立国日本を世界に誇っていた時代を知っている世代としては、これからの日本は、何をプライドに生きていけば良いのか、この国の未来に暗澹とせざるを得ない。

何故このようなことになってしまったのか。

まず、上記のごまかしは、最近起きた事象ではなく、それぞれの企業で十数年、あるいはそれ以上の長きにわたって行われてきた点に注目したい。およそ、「バブル経済の崩壊」「その後空白の二十年」を経て、平成年間を通じてこれらのごまかしが企業の内部を蝕んできた。

この時代の企業に起きた事どもを整理してみよう。高度成長期の終身雇用、年功序列による雇用形態は終末を告げ、企業内における分社化、あるいは事業部への権限分散と下部への経営責任の丸投げ、経営者による信賞必罰という名の単なる業績数値の追求、正規雇用労働者の減少と、派遣社員等非正規雇用比率の増加、そして、国全体の貧富格差の増大などが起きた。

この稿の筆者がかねがね、不思議に思っているのは、貧富の格差が拡大する一方で、雇用の保証という意味でも、この時代日本は上に厚く下に薄い社会になっていったことだ。その結果、末端の非正規労働者からは、企業の中でまじめに働くモチベーションが奪われ、中間の正規労働者層は、経営者から課された業績目標数値の死守だけが自己の生き延びる方途となり、経営者でさえも、在任期間中の数年以内の業績数値だけが自らの老後を決定してしまう要素となった。

誰もが永年培われてきた企業のブランドや信用とか、二十年、三十年先の企業や国の未来に、関心を払わず、責任も負わない様になってしまったのだ。

紙数が尽きそうなので、これらの事態を解決する未来への処方箋を簡単にスケッチしたい。

それは貧富と雇用保証のトレードオフによるハイリスク・ハイリターン社会の実現である。

年収400万円未満は、65歳まで終身雇用。年収400万円-1000万円までは、55歳までの正規雇用とその後10年間の非正規労働者としての就業保証。年収1000万円以上は2年間で更新される雇用契約というのが、この稿の筆者のアイディアである。

企業は、景気その他の理由による売り上げの上下に応じて、労働者を増やしたり、減らしたりしたい。だから、末端に非正規雇用の労働力を置く配置は、企業にとって都合が良い。しかし、社会全体の安定と、国民の福利を考えれば、末端層の終身雇用こそが大切であり、また戦後日本の経済競争の原動力でもあったことを忘れてはなるまい。一方で、沢山稼いで良い暮らしをする者は、失敗すればクビになるリスクを負うのが当然ではないかと思うのである。

2019年1月1日

-

大黒様

健全な家庭であれば、誰でも幼い頃には、親が寝物語をしてくれる。寝物語の内容は、個々の家庭、親の知識教養の範囲によって様々であろうが、英語でもBed side storyという言葉があるくらいだから、こうした習慣は世界共通のものなのだろう。この稿の筆者の場合、寝物語をしてくれたのは主に父親であった。父は、大正11年生まれであったから、彼の思いつく「子供向きの話」は、戦前の文部省唱歌の世界が多かった。

今月紹介する「因幡の白兎と大黒様」のお話は、その中の一つである。

大きなふくろを、かたにかけ、大黒さまが、来かかると、ここにいなばの、白うさぎ、皮をむかれて、あかはだか。大黒さまは、あわれがり、「きれいな水に、身を洗い、がまのほわたに、くるまれ」とよくよくおしえて、やりました。大黒さまの、いうとおり、きれいな水に、身を洗い、がまのほわたに、くるまれば、うさぎはもとの、白うさぎ。大黒さまは、たれだろう、おおくにぬしの、みこととて、国をひらきて、世の人を、たすけなされた、神さまよ。

1905年(明治38年)文部省唱歌「大黒様」 作詞石原和三郎「因幡の白兎」の説話を全部解説していると紙数が尽きてしまうので、以下は「大黒さまは たれだろう」に着目して行く。(唱歌の締めにあたるこのフレーズは、どこか筆者の幼時の「月光仮面はだれでしょう」に通じるものがある。作詞法の一つだったのだろうか。)

さて、歌の中で、大黒様は大国主命です、という説明が既になされている。大国主命は、日本神話の神様の一人で、高天原から降臨してきた天孫系の神(天津神)に対する、日本地生えの神(国津神)の代表選手。まじない、医療等の技術で葦原中国(アシハラナカツクニ、我が国がトヨアシハラミズホノクニになる前の国)を統一し治めたが、天津神達に「国を譲ること」を要請されて、幽界に隠遁したと言うことになっている。

大国主命は、何故かサンタクロースのように、いつも大きな袋を肩に掛けて登場する。「因幡の白兎」の説話では、大黒様は多数の兄弟の末っ子で、因幡国のヤガミヒメに求婚するために通りかかるのだが、先に通った兄の八十神達はみんなで赤裸の兎をだまし、「海水を浴びて日に焼くとよい」と言う。その結果傷をさらに悪化させてしまった兎を、大黒様が「蒲の穂綿にくるまれ」と教えて救うという仕立てになっている。大きな袋には、きっと自分だけでなく八十神達の旅の荷物などが入っていたのだろうというのが筆者の見立てである。ちなみに蒲は、ガマ科の多年草で、日本全土の池沼に分布しており、花粉は蒲黄(ほおう)と呼ばれ、生薬として用いられる。大国主命は医術の神様でもあるのが、ここで分かる。世間で大国主命を祀る神社(関東近辺では、府中の大國魂神社が有名)での大国主命像は、嫁取りに行った若年の姿ではなく、もっと太ったお爺さんで、米俵の上に乗って、肩に袋を背負い、槌を持っている。

これ即ち、七福神の「大黒さん」が、世間の神社における大国主命像である。

ちなみに、大国主命と大黒天は単なるダイコクの語呂合わせで、ヒンズー教のシヴァ神の化身の一つである大黒天を、本地垂迹説によって、我が国の神様としては大国主命を当てたに過ぎないのだそうだ。

2018年12月1日

-

男子の名前

佐々木、鐙踏んばり立ち上がり、大音声をあげて名のりけるは、宇多天皇より九代の後胤、佐々木三郎秀義が四男、佐々木四郎高綱、宇治川の先陣ぞや。(平家物語「宇治川先陣」)以前本欄でも取り上げた、佐々木、梶原の「宇治川先陣」の場面である。

さて、今月のお話は、日本人の(主に男性の、武士階級の人の)名前についてである。

武士の家に、男子が生まれると、先ず幼名が付けられる。この幼名は、たとえば徳川氏であれば、竹千代といった、先祖代々の長男の幼名というものがあって、父、祖父のものと同じである場合も多い。が、二男や三男の場合、必ずしも我が家由来でない幼名を持つ子も多かった。その場合は、なんとか丸、なに松、なに太郎、なに次郎、等々よくありそうな名前を付けられる。だが、その子が無事に育って、15歳くらいになると、元服式を行って、大人の名前を持つようになる。武士の大人の名前には二種類あって、冒頭の佐々木の場合で言えば、四郎が呼び名あるいは字(あざな)、高綱の方が諱(いみな)という。諱は本名であって、だいたい漢字二文字。必ずそうというわけではないが、一字はその家に由来する文字、もう一文字は元服時の烏帽子親に由来する字を用いることが多い。徳川家康の場合、一生の間で自分の名前を松平次郎三郎元信、松平元康、徳川家康と三回変えているが、最初の元信は、烏帽子親の今川義元から一字貰ったのだが、「信」の方は、松平家由来ではないので本人は気に入らなかったらしい。そこで今川傘下で戦に手柄を立てたときに、今川義元の許しを得て元康に変えて貰った。「康」は彼の祖父松平清康に由来する。後に家康に変えたのは、今川から、織田に寝返ったときに義元由来の「元」を消してしまいたかったからである。

さて、上記の諱は、忌み名ともいって周囲の人が「高綱さん」なんて気安く呼んではいけないものであった。上古の日本(他のアジア圏の国もそうだが)では、本名を他人や魔物に知られると、その者によって自分が支配されコントロールされてしまうという迷信があり、日常生活では諱をなるべく隠すようにして、呼び名、あるいは官名などを代わりに用いた。「四郎さん」「一太郎さん」なんていうのはその家の何番目の息子かをあらわす番号のようなものだし、「土佐守どの」「民部少輔どの」なんていうのは、現代で言えば、「○○支店長殿」「総務部長殿」みたいなものだ。ちなみに、諱を呼んで良いのは、上司、天皇などそもそもその人を支配している人である。昔は、こういう上の人は下々を「太郎さん」「次郎さん」などとは呼ばず、諱漢字二文字を呼び捨てにした。呼ばれる方も、自分のことを「高綱は・・」というように諱で自称した。

現代。戸籍上姓名の別はあるが、名の方は、諱系のいかめしい名前と、呼び名系の平易な名前が、混在している。時代と共に呼び名系が増えている様な気もする。我が家の場合、筆者の名前は諱系、息子達は我が家に五百年続く私と同じ字を一字使っているが、名前としては二字熟語、音読み呼び名系である。

2018年11月1日

-

アイスクリーム

かねて、アイスクリームというのはどのようにしたら出来るか、ということを考えてきた。言葉の通りであれば、町でクリームというものを買ってきて、冷凍庫に入れたらできるような気がするのだが、どうもそういうものでもないらしい。その疑問が解けたのは、我が家の息子達が小学校3年生くらいの頃、北海道のとある湖畔の観光牧場に連れて行って、「手作りアイスクリーム体験」なるものにチャレンジさせたときである。観光牧場だから、その場に乳牛がいて、ふんだんに原乳が絞れる環境でのアイスクリーム作りである。レシピの詳しいものは、いろいろ「クックパッド」などに載っているので、そちらを参照いただきたいが、要するところ乳脂、砂糖、香料などを適量に混ぜてひたすら撹拌するのである。この撹拌(かき混ぜる)の際の手加減、撹拌時間の長さ、温度(この牧場ではボールを氷水の中につけながら、氷点下くらいの温度で撹拌させていた)が美味しいアイスクリームのこつであると思われる。アイスクリームとは、ただクリームを凍らせたものではなく、撹拌工程で、クリームの中に適度の空気を含ませ、ふわりとさせながら凍らせるものなのである。

シャーベット(氷菓、あるいは、かき氷に近いものを含む)の歴史は、古い。天然氷に果汁などを混ぜてつくっていたらしい。アイスミルクは中国原産で、マルコポーロが欧州社会に持ち帰ったとの説がある。が、アイスクリームの歴史は意外に新しい。現在のアイスクリームに近いものを製するためには、二つの技術が必要だったからである。まず冷凍技術。こちらは16世紀の初め、パドヴァ大学で、水の中に硝石をいれると氷点下20度くらいまでの温度が得られることが発見され、以来ものを凍らせることが出来るようになった。その後、ホイップクリームやメレンゲを冷凍した菓子が開発されるようになった。さらに、19世紀半ば、米国の主婦が自動攪拌機を発明するに及んで、現代のアイスクリームとほぼ同じものが出来る様になったのだという。日本人が、アイスクリームを食したのは、まさにこの直後。日米修好通商条約批准書を携えて渡米した使節が、ホワイトハウスの晩餐会でアイスクリームを供されとても感銘を受けた記録があるとか。

さて、以下、この稿の筆者が「世界で一番美味しいアイスクリーム」だと思っているものを紹介することに、紙数を使いたい。筆者は、英米はもちろん、イタリアのジェラート、フランスのグラースなど世界中のアイスクリームを食してきたが、北海道は中標津空港の近く、「ラ・レトリ」という店の店頭で売っているアイスクリームほど美味と思ったことはない。この店のアイスクリームは、ネットでも取り寄せることが出来るが、店頭で売っているジェラート風の空気のたっぷり入った、ふわっとしたアイスクリームがより美味なのである。ミルクの他に、カボチャ、コーン、よもぎ、サツマイモ、ゴマ、アーモンド、抹茶、チョコレート、コーヒーなど折々の風味も多彩である。店主は、「この味は中標津でしか出来ない」と頑固に「ここ一軒だけ」を守っている。おそらく、原材料の牛乳、気温、さらに撹拌時のこつを他の場所では維持できないことなどが理由なのであろう。読者には、ぜひ一度中標津に行かれて「ラ・レトリ」を訪ねられることをお勧めしたい。

アイスクリーム・ワールド > アイスクリームの歴史 > アイスクリームの歴史(世界編)(日本編)を参考にさせていただいた。

http://www.icecream-navi.net/history/history_world1.html

https://www.laiterie.co.jp/about/shop/2018年10月1日

-

サンドイッチ

はじめに、サンドイッチの由来を少し語る。

サンドイッチは英国ケント州の地名。その地の領主第四代サンドイッチ伯爵は、英国海軍大臣などを歴任した政治家。遠洋航海による世界探検にも熱心で、キャプテン・クックのハワイ航海の支援者。ハワイのことをサンドイッチ諸島とも言うのは、この伯爵に由来する。さて、政治家だから政敵がいる。この人の場合、ウィルクスという執拗な政敵がいて、その者が「伯爵は食事も顧みないで、パンに肉を挟んだものを食べながらトランプ賭博にふけっている」というスキャンダル情報を流したのだそうだ。その際、伯爵はパンに肉を挟んだものを「サンドイッチ」と呼んでいるとまで言ったのかどうか、ウィルクスの誹謗が端緒となって、既にその頃英国の家庭で普及していたパンに肉を挟んだ軽食のことを「サンドイッチ」と言うようになったのだとか。

ところで、伯爵はトランプをしたかったのだから、サンドイッチは当然もう一方の片手で食べなければならない。今日のサンドイッチ専門店で供されるような具沢山で、両手でパンを押さえて食いついてもどうかすると具が飛び出してくるようなサンドイッチを食べていた訳ではあるまい。おそらくは、英国流の薄パンにローストビーフでも挟んで(マスタードをつけて)食べていたのではないか。

インドのナン、メキシコのタコス、イタリアのカルツォーネなど、既にこの頃普及していた同種の軽食類も、概ねは穀物を練った薄い皮に具材を包んで食べやすくしたものから発達しており、具沢山型ではないように思える。一方で、近年この種の軽食類は、どんどん具沢山型が増加しているようだ。何より具沢山の元凶とも言うべきハンバーガーについて考察してみよう。最近のハンバーガー・チェーンで売っている各種の商品は、概ね二段の肉と野菜類等他の具との取り合わせになっており、この稿の筆者はどうしても上手に食する事が出来ない。中身を籠の上にこぼしながら、食いつくごとにまた中身が反対側に飛び出ることを繰り返している。おかずの半分くらいは、パンを食した後で、プラスティックのフォークで籠の中からつついて食べている。サンドイッチ屋についても、昨今のチェーン店の商品を、一口でかぶりつくのはなかなか難しい。一方ホテルや高級レストランのものは、概ね伯爵時代の薄型を守っている様に見える。ホットドッグについて述べると、米国の野球場のホットドッグなどは、あまり上等でない半割のドッグロールに巨大ソーセージが納まりかねていて、ケチャップ、マスタードがぽたぽたこぼれる態のものである(ドイツの鉄道駅では、上等なパンに縦穴が空いていて、ソーセージがすっぽりとパンの中に納まるスマートなものがある)。

具沢山型は昔からあったのだが、これほど普及したのは、概ね第二次大戦後くらいではないか。その理由は、末端の価格の安い軽食堂(チェーン店を含む)における「お値打ち感」の競争にあるのではないだろうか。さらに、世界全体がリッチになったことにより、食事における惣菜比率が上がり、穀物比率が低下したのも、具沢山型の普及を促しているように思える。だが、サンドイッチの要諦は軽食簡便である。望むらくは、片手で食せる薄型サンドイッチの存命に期待したいものだ。

2018年9月1日

-

入試改革

太郎は、小学校に入った頃から、「ものの名前」を知るのが好きであった。動物、植物、昆虫、それに恐竜、いろいろな図鑑を買ってもらっては、名前を覚え、周囲にも語った。特に好きであったのは昆虫で、毎年夏休み、母方の田舎の実家に行き、虫籠を持って野山に出かけるのが一番の楽しみであった。母方の祖父は農家を営んでいたが、ゲームやテレビに夢中の最近の子供達の中で、太郎は感心な子だと言い、太郎が捕獲してきた野山の虫について、自分の知っていることは何でも教えてくれた。ファーブル昆虫記も買ってくれた。小学生の頃は祖父が太郎のほんとうの先生であった。太郎は、偶然から、中高一貫の学校に進んだ。太郎の次の先生は、生物部の5年先輩で、もうその頃は高校生であったのだが、太郎達後輩に、遺伝子やDNAのことを詳しく教えてくれた。太郎は、虫たちを分類するだけではなく、個々の虫の足が生えるメカニズムを考えることを知って、はじめて「学問」に目覚めた。 それまで太郎は、あまり勉強が好きではなかったが、この遺伝子学というものなら、

自分も大学に行って楽しく学べるのではないかと思った。今、太郎の志望校は、かつての生物部の先輩が進んだある地方の大学で、そこには日本で最高のDNA研究センターがあるらしい。そのセンターの研究員となり、先輩と一緒に研究をすることが、今の太郎の夢である。

次郎は、テレビゲームの好きな普通の少年であった。すこし、負けず嫌いで、遊び、ゲーム、勉強なんでも他の少年に勝ちたい、という気持ちが強かったので、小学生の間、勉強することがあまり苦ではなかった。近所の塾に行くようになっても、毎週テストの成績が発表される瞬間がいつも楽しみで、たまに他の少年に負けることがあると、目から火が出るほど悔しがった。塾の先生に「君なら有名校も夢ではない」と励まされ、次郎は中高一貫の学校に進んだ。中学生の間は運動部に入ってみたりしたが、チームの中で一人足を引っ張る部員がいると試合に勝てないというのがどうも理不尽な気がして、やめてしまい、高校生の現在は将棋愛好会でゆるく暮らしている。次郎の場合、学校の成績は良い方で、予備校の模試では、たいがいの大学には受かりそうなスコアが出ているのだが、目下の所どうしても行きたい大学というのがないのが、悩みである。偏差値の高い大学に行けば、その先に「勝ち組」の人生が開けると漠然とは思っているのだが、目の前の大学受験をクリアした後で、勉強に向かう動機が自分の中で維持できるか、自信はない。

文部科学省は、2021年度から始まる高大接続改革(いわゆる入試改革)において、これまでの「知識、技能」を測る入試から、「思考力、表現力、判断力」「協働して学ぶ態度」も測る新しい入試の方向を打ち出している。試験という枠組みで、どのようにして計量化しにくい能力を測ることができるか、きわめて難しいとは思う。が、改革の方向としては間違っていない。それは、今まで次郎のような少年を中心に出来上がってきた入試の仕組みの中で、太郎にも、もっとチャンスを与えようという考えに他ならない。これからの中等教育の目標の一つは、生徒達にいかにして「立志」を促し、「やりたいこと」を見つけさせるかということになるだろう。

2018年8月1日

-

自転車レーン(続)

前号では、自転車が都会の車道を通行するのは歩行者にとっても、自動車にとっても案外迷惑であるという話、そして解決のためには本格的な自転車レーンを都会の幹線道路に導入すべきだ、という話を書いた。が、紙数が足りず、「迷惑」の所以を抽象的にしか書けなかったので、今月号では、もうすこし具体的に、都会幹線道路における自動車vs自転車バトルについて書いてみたい。

まず、貴方が信号のある交差点を自動車で、左折しようとしていると仮定する。横断歩道には青信号を直進する歩行者の群れが居て、あなたは行儀よく横断歩道の手前に停車して、歩行者の群れが渡り終わるのを待っている。ようやく、歩行者が途切れあなたは注意深くそろそろと歩道をクロスして左折を完了しようとする。

すると、後方から思いがけず、歩行者の途切れた歩道の右を、しかもかなり速いスピードで自転車が突っ込んでくる。左折を開始した貴方の自動車のミラーにはその自転車はうつらない。貴方の注意は、歩道上の歩行者に集中しているので、猛然と突っ込んでくる自転車は視野の外である。自転車は左折しようとする貴方の自動車の横腹すれすれで急停車し、怒号をあげる。

自転車の側からすれば、信号は青、直進OKである。自分は直進車だから、左折しようとする自動車に対して優先権がある。歩道上の歩行者も途切れているので徐行しなければならぬ理由はない。

このような事態は何故起こるか。それは、貴方の自動車は最左側の車線に寄って左折に備えて停車しており、「それより左に車は通らない」と考えているからである。一方自転車は、貴方の車が走ってきた最左車線のさらに左内側に自転車通行のための「見えない車線」があって、そこをすり抜けるのは当然の権利だと思っているのである。「最左車線より左に車は通らない」のか「最左車線の内側に見えない二輪車用の車線がある」のか、それが問題の本質である。(これが左折する貴方の後ろから来る自動車であれば、話は簡単で、貴方の左側を後方からすり抜けるのは物理的にも不可能だから、後方から来た車はたとえ直進しようと思っていても、行儀よくあなたの車の後ろに停まって、貴方の左折が終わるまで待つしかない)

同様のことは、赤信号の手前で、何台かの自動車が並んで信号待ちをしている場合に、後ろから二輪車が信号直前まで自動車をすり抜けて出てよいか、という問題についても言える。二輪車の側は、「同一の車線内に見えない二つの車線がある」と考えているので、すり抜けは当たりまえ。自動車側からすると、先ほどさんざん苦労して時速20km程度でのろのろ走る邪魔な二輪車を抜いたばかりなのに、赤信号で停まったら又さっきの二輪車に前に出られてしまう、ということになる。

さて、自転車レーンは、この「最左車線より左に車は通らない」のか「最左車線の左に見えない二輪車用の車線がある」のかという問題に、決着をつけようとする試みである。自動車の最左車線の左に「見える」自転車専用車線を引くのが「自転車レーン」なのである。

2018年7月1日

-

自転車レーン

十年ほど前、オランダのアムステルダムの町に泊まったときのこと。

朝、ホテルから外に出てみると、都心の賑やかな通りの道端が、幅数十センチほど、鮮やかな色に塗り分けられているのを発見。その色のついたレーンを、多数の通勤自転車がすいすいと行くのを見て、初めてこれが自転車レーンというものだと、気がついた。

その後、東京でも時々自転車レーンを見かけるようにはなったが、アムステルダムのように、どの車道にも自転車レーンが設けられているというのではなく、おや、こんなところに自転車レーンがある、という感じで、道によほどの余裕幅があるか、あるいは休日の運動用など、市民の健康のための自転車コースに限って設けられているようだ。

と、思っていたところ、最近たとえば、環状八号線とか、世田谷通り、甲州街道の一部などに、ちゃんとした自転車レーンではなく、一番左の車線に白いペイントで何だかやっつけのように、忽然としかも小さく点々と自転車の絵が描いてあるのを、発見。

自動車の運転をする立場からは、このマークが道に描かれていたからと言って、何をしたらよいのか分からず、つまり、元々自動車用の車線に自転車は走っているのだから、別に、あらためて自転車優先の意味でマークが描かれているわけでもなかろうし、まことに迷惑なことだと思いながら走っている。

自転車はエコだ。自転車は健康によい。だが、正直に言えば、日本の都会の道で、自転車が走るくらい迷惑なことはない。そもそも、自転車が歩道を走れば、人間と自転車が錯綜して、人間が危ない。最近はお年寄りの歩行者を自転車がはねる事故も多い。だから道路交通法では、原則自転車は車道を走るべし、と言うことになっている。

だが、例外的には、「安全のためやむを得ない場合」自転車が歩道を走ってもよいことになっていて、どういう場合が例外なのか、それがよく分からない。

一方車道を自転車が走れば、速度が自動車と明らかに違うので、同じ車線を走ること自体が危険である。前記した環状八号線とかの幹線道路では、道端にトラックなどが停車していると、自転車はふらふらと真ん中の車線に出てきてしまう。それはそれで仕方がないことなのだが、車道の真ん中に出てきた自転車は、中央車線の左側を走るとは限らず、勝手自在に車線の好きな部分を選んでジグザグと走る。おそらく自転車の方もどれがルールに適った走り方か自分でよく分かっていないのではないか。

結論として、都会の幹線道路では、荷物の積み卸しなどのための駐停車を全面禁止にすること、そして、そのことを前提に、三車線の道路の車線の幅を少しずつ詰めて、ちゃんとした自転車レーンを設け、半端な自転車マークはやめてほしい。

2018年6月1日

-

宝くじ

以前の本欄で、麻雀の役作りにこだわる話を書いたことがある。

麻雀を、競技、博打と考える人にとっては、ゲームに「勝つ」ことがゴールである。勝つためには、こつこつと一局ごとに、他者よりも早く、ほどほどの値の役で上がり、逃げ切るのが常道なのだ。が、勝つことより、「美しい役で上がる」ことに魅せられて、リスクを冒し、大三元とか国士無双とかいう、高値の役作りに挑むことを以て良しとする人がいる。それは人類のDNAの中に潜在する「自己目的化」という因子の為せる業であるということを書いた。

自己目的化とは、どんなことかというと、たとえば、生命維持のための「食う」という行為が自己目的化すると、味にこだわる「グルメ」というものになり、最後は食器や佇まいなどという栄養摂取とは何の関係もないものにまで気を配り「食の文化」を求めるようになる。あるいは、「種の保存」のためにあるはずのセックスが自己目的化すると、恋愛を通じて異性を恋うようになり、さらに嵩じると、それがプラトニックラブとか同性愛であるとか「種の保存」に結びつかない「愛」というものに昇華し、さらには相聞歌、指輪の贈答といった「恋愛文化」の創造に至るのである。

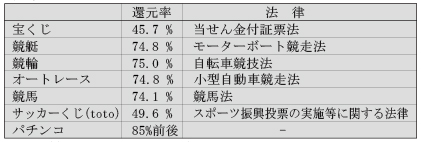

さて、今月は宝くじのお話である。宝くじを、賭博の一種と考えると、こんなに割に合わない博打は世の中に少ない。競馬、競輪、オートレース、競艇などの公営賭博は、おしなべて約75%の還元率(運営者の寺銭部分が25%)であるのに対して、宝くじなど「くじ」の還元率は、だいたい5割弱くらいである。この、割に合わないものが何故売れるかというと、宝くじは、他の公営賭博に比較して、一時に得られる配当金の額が、著しく高いのである。たとえば競馬で万馬券が出たと言えば、相当珍しい出来事だが、万馬券は100円馬券の100倍に過ぎない。ジャンボ宝くじは、前後賞を置いても、300円のくじで5億円だから約166万倍である。「一攫百万金を得たら、何をしようか」と「夢を見る」そのプロセスに1枚300円を投じるのは、けっして高価とは言えない。ただし、当たる確率は競馬などより著しく低い。

つまりは、宝くじは、それで配当金を得るのではなく、「配当金を得たら」という夢を見る人が買うのである。宝くじを買う人は、当籤しなくても、くじを買った瞬間から当たり番号の発表までの間に、「当たったらこうしよう、あれを買おう」と想像を楽しむことで、元を取っていると言えるわけである。

公営賭博に淫する人は、レースの瞬間の興奮のために馬券や車券を買うわけだが、宝くじの楽しみはもっと高踏的なものなのである。これこそ人類的DNA自己目的化の病と言わずしてなんであろう。宝くじを買う人は、人類の中でも動物に近い人ではなく、より「文化的な」人類なのだとは言えないだろうか。

参考までに

2018年5月1日

-

桜海老

桜海老漁の漁期は、10-12月と、3-6月。桜海老の名所、静岡県由比の漁港では、3月21日が春の桜海老漁解禁日である。桜海老祭りは、毎年5月3日だとか。

生きている桜海老は、透明で、甲の部分に、ピンク色がかかっている。ゆでると鮮やかな色に染まる。昼間は水深200-300mのところに沈んでいるが、夜になると水深20-50mくらいまでに浮上してくる。体長は約4cm。小柄なエビである。

桜海老漁の歴史は、比較的浅い。1894年(明治27年)のこと、駿河国は由比の漁師が、鰺の網引き漁をしていたところ、網が海底の方に深く潜ってしまった。それで偶然海底から大量の桜海老が捕れたのが、漁の始まりだそうだ。日本では、主に駿河湾、相模湾、東京湾に生息しているが、由比と大井川の漁港に属する漁船100隻だけが桜海老の漁業権を持っている。したがって国内の漁で獲れる桜海老は、みんな駿河湾の桜海老である。

桜海老は、生きたまま輸送するのが難しく、静岡県外では、なかなか生の桜海老を食べることができない。だいたいは、ゆでて釜揚げにするか、干して干し海老にするか、あるいは冷凍した加工食品として県外に出て行く。

桜海老は、和食、洋食、中華にこだわらず広く食材として活用することが出来る。

まず、和食について言えば、もっともポピュラーなのは、桜海老のかき揚げであろう。ふわっとした食感とかみしめたときの意外に濃厚な味わいが絶妙である。そのほかに、和食では、雑炊や炊き込みご飯の具材、わさび醤油でそのまま食べるなど、多種の食べ方がある。クックパッドを見ると、空豆や枝豆と桜海老の炊き込みご飯を推奨している人もいる。味付けは白だし汁がよいのだとか。変わったところでは、お好み焼きの具材としても美味しくいただける。さっぱりしたところでは、野菜のおひたしに添える脇役としての桜海老も無視できない。

中華について言えば、なんと言っても桜海老の炒飯が、代表選手。炒飯のパートナーとしては、レタス、大根の葉、セロリ、高菜、ネギなど様々な工夫が可能である。そのほかに、桜海老の入った焼きそば類が各種ある。桜海老は、炒め物にも使えるので、いろいろな中華風炒め物の具材としても活躍できる。

洋食としては、パスタがよろしい。この稿の筆者の得意料理として、春キャベツと桜海老のペペロンチーノというのがある。鎌倉に住んでいた時に工夫した、海辺の春の一品である。オリーブオイルと鷹の爪でいただく。 そのほか、桜海老と緑アスパラガスの炒め物など温野菜の添え物として、あるいは生野菜サラダの具材としても美味しくいただける。

以上を要約するに、桜海老は、塩味の効いた良質のタンパク源として優秀であるが、いわゆる主役として過剰な自己主張はしない。いつも主食とともにある、控えめな名脇役ということが出来るのではないだろうか。

2018年4月1日

-

セレブ

セレブは、英語のcelebrityの略。高名とか、名声という訳がある一方で、有名人、名士という意味で使われることもある。有名人の場合の複数形は、celebritiesとなる。

さて、日本でセレブというのは、どういう人たちのことなのだろうか。本誌1月号が取り上げている秋川滝美という若い作家の著作に、「いい加減な夜食」シリーズというのがある。主人公の佳乃という女の子が原島財閥総裁原島俊紀というイケメンのセレブの独身男性の屋敷に掃除のアルバイトで入って、偶々作った夜食のリゾットが気に入られて、夜食係に採用され、次第に気に入られて、秘書となり、妻となり、母となりという料理ものシンデレラストーリーである。主人公の佳乃はとてもチャーミングに描かれており、女の子の内面も、この作家らしいリアリティをもってよく分析されている佳作なのだが、欠点を上げるとすれば主人公の相手役原島俊紀のセレブぶりがなんとも嘘くさい。

原島俊紀は都心の広大な屋敷に、バトラーとシェフなど少数の家事スタッフと共に住んでいて、その屋敷では、折々園遊会みたいなものが開かれ、同じくセレブの方々が訪れて舞踏に興じたりなさるというのだが、今日そんなことをしているセレブ家族があるとすればもはや絶滅危惧種である。そもそも「原島財閥総裁」なる設定自体が、今の日本では存在しない設定である。日本の三井、三菱、住友などの旧財閥は、マッカーサーの指令で「解体」されてしまい、今日、三井、岩崎、住友といった姓を持つ家族は、実在しそれなりに裕福には暮らしているが、韓国のヒュンダイやサムスンのごとく経済的な実体としての企業を所有してはいないし、旧財閥系企業を支配する権力も持っていない。現在日本の大企業支配者は、殆どの場合サラリーマン社会を勝ち上がった高級勤め人に過ぎないし、株式の所有者は圧倒的に個人より法人の機関投資家である。

以下、日本のセレブの変遷について、この稿の筆者の知る所若干を記しておきたい。

明治から戦前に至る帝国時代の日本には華族というセレブの正統が存在した。約千家族くらいが法律上の身分として、爵位を持っていた。華族の中身は、江戸時代までの公卿と大名、維新の元勲の子孫、そして爵位の低い方は明治以後の官吏や軍人で功績のあった者の子孫が多い。現在なお、日本の庶民一般が持っているセレブイメージ(都心の広大な屋敷、舞踏会、狭い範囲の通婚、皇室との近さなど)はこの旧華族の文化に由来する所が多い。次いでは旧財閥、資本家の類。この稿の筆者が入社したごく普通の大企業でも、戦前役員の給料は一般労働者の百倍の桁、給与袋の封筒が縦に立ったと言われていた。この種のセレブも財閥解体でほぼ絶滅した。戦後企業の実権は、受験戦争を勝ち抜き社内競争で出世した一代学卒のエリートに移ったが、この人々は富裕とは言ってもセレブと言えるほどではなく、財力を持っていたのはむしろ都市近郊の土地持ちの方であった。

21世紀に入ると又ヘゲモニーの交代があって、現在人も羨むセレブリティは、外資系金融機関に勤めるディラーの類かホリエモン型のベンチャーの成功者である。この人々の習俗は、専用ジェット機、企業買収などアメリカのエリートの真似である。が、文化の深みにはやや欠けるような気がする。

2018年3月1日

-

パブ

はじめに、「英国の食い物はまずい」という俗説への反論から書き始める。

この稿の筆者に言わせれば、そのような偏見を流布したのは、世界の料理大国フランスの人々とその与党であろう。だが、フランスとイギリス、パリとロンドンの食い物の違いは、いわば京と大阪のそれになぞらえることが出来る。上流階級が食する高級料理といえばパリのミシュランの星が付いたレストランや京都の料亭が思い浮かぶ。が、庶民の食するものは、たこ焼き、お好み焼き、串揚げ、ホルモン等々どれをとっても、食い倒れの町大阪に軍配が上がるように、英京ロンドンでは庶民の食い物が美味しいのである。

この稿の筆者は、その昔ロンドン育ちの日本人のお嬢さんとお付き合いがあったのだが、「ステーキ・アンド・キドニーパイの味を知らないで、ロンドンの食べものをうまいとかまずいとか言わないで欲しい」と言われ、英国の巷のパブで、厚手のパイ生地の中にグレービーたっぷりのソースと、牛肉と牛の腎臓が(まさにもつ煮込みよろしく)沈んでいるものを食して、なるほどと納得した。このパイのお相手には、エールかスタウトという上面発酵酵母を用いた黒ビール(日本で有名なのは「ギネス」だろう)がよろしい。

そのお嬢さんのご指導よろしきを得て、筆者はすっかり英国のパブが好きになり、英国滞在中通い詰め、しまいには「明日死ぬと言われたら、最後の晩餐はローストビーフのサンドイッチにギネスを半パイントかな」などと考えるようになった。パブというのは、英国の飲み屋のこと。Public Houseの略なのだそうで、Private Clubの反対。通りすがりの人が誰でも入ることが出来て、「知らぬ同士が、小皿叩いて、ちゃんちきお袈裟」の世界である。その昔は、上流の人も下流の人も、みんなパブに飲みに来たそうで、1階が立ち飲み屋、2階がゆっくり静かに座ってお話しが出来るスペースとかに別れていたのだそうだが、「ゆっくり静かに」の方は、次第にレストランや倶楽部となって上流階級付きで独立していき、前世紀の初め頃までには庶民の立ち飲み区画が残ってパブと呼ばれるようになったのだそうだ。まあ、今でも大きなパブに行くと片隅に「ゆっくり静かに」の名残のような、「この先紳士用」みたいな間仕切りが残っていたりはするのだが。

さて、パブは立ち飲みであることの他に、二つほど際だった特徴がある。一つは、cash on deliveryという支払い方法。要するに、注文の都度ビールや料理の一杯一皿と引き替えに現金で支払うのである。もう一つは、buying a roundと言って、一グループの一回の勘定は、ある特定の人物が持つという習慣。なんでも、対等な仲間内では、毎回勘定の持ち主を輪番制にしてつじつまを合わせるのだとか。言い忘れたが、パブの主たる飲み物は、もちろんビールである。ビールにも、ピルスナー、エール、スタウトなどいろいろなタイプがあって、昨今は多数のブランドを取り揃えている店が増えてきている。

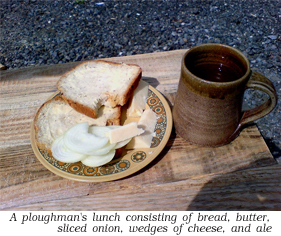

最後に、もう一つ筆者の大好きなパブの料理を紹介しよう。それは、ploughman lunch。直訳すれば「百姓の昼食」。パンとチーズと野菜とピクルスで一皿、それと半パイントのエール。質素きわまりない農民の昼食のようだが、これが何ともうまい庶民の味なのである。

2018年2月1日